NO.82

2002年 12月 5日

アクセス教育情報センター

目次

|

学校情報 |

学校情報 | 教育情報 | 教育情報 | 公開模試情報 |

| 武蔵中 | フェリス女学院 | 公私連絡協 | 入試結果の公表 | 日能研模試12月

その他 |

学校情報

武蔵中 学校説明会報告(02年11月20日)

(1)福田校長先生

・沿革について

武蔵中高は、その当時でもめずらしい旧制の7年制高校として発足。戦後の学制改革で武蔵中・高となり同時に武蔵大学を開学した。その意味で、完全中高一貫教育の歴史は古い。よって、教職員も部活動もすべて一つの組織となっている。

・「三理想」について

1東西文化融合のわが民族理想を遂行し得べき人物

2世界に雄飛するにたえる人物

3自ら調べ自ら考える力ある人物

3について、立派にひとり立ちの出来る人間を育てるのが教育。武蔵はよく「自由」な学校と言われるが、「自由」の意味をしっかりと考えなければならない。武蔵には、服装・髪型・持ち物についての校則は無いが、「学びの場」に相応しい各自の判断を期待している。また自分で責任を取れる範囲での行動を求めたいと思っている。教職員も「自由」の裏にある「責任」を考えさせていく。「放任」は教育ではない。

また、大学教員を経験して感じるのは、大学に入ることを第一目標に勉強しその大学で何をやってよいかわからなくなっている学生が如何に多いかである。大学受験に対応できる学力は当然身に付けさせるが、知的探求の姿勢を大切にしたい。第二外国語の履修や様々な屋外研修はその表れである。

・「どういう生徒がほしいか」は、入試問題から読みとれると思う。小学校の学習内容の到達度を見るだけではなく、これからどのように伸びてくのかその可能性を見たい。好奇心を持ち積極性のある子どもたちが欲しいと思っている。

(2)江崎教頭先生

・説明会資料の補足

①週6日制を堅持、5日制にする考えはない。

②教員は専任51名、講師49名(うち第二外国語講師12名)。教師の平均年齢は40歳。比較的若い方ではないか。

③入試に関して(2002年度入試の場合)

2月1日 8:30 受験生集合

9:00~ 9:50 国語

10:10~11:00 算数

11:20~12:20 社会・理科(二科目同時に)

遅刻の場合・・・9:00までは所定の試験場で、それ以降は別室(但しロスタイムは考慮しない)。交通事情などで考慮すべき場合は別途対応する。

答案の書き方・・・答案用紙には、受験番号のみ記入。氏名が書いてあると却って問題になる。採点時は受験番号も隠して採点している。

字は汚くても必死に読むようにしている。条件は「読めること」と考えてもらってよい。

④合格発表は2月2日。準備できしだい発表する。

このあと、国・数・社・理・英・体育・芸術の各主任が演壇に立った。印象に残ったところを記す。

(3)国語科主任(松島先生)

教科内では、どんな材料を使うにしても 6年間の中で日本語をきちんと使えるようにさせようと話し合っている。現代文と古典を中1から学習する。自分が武蔵に来たころ「古典だけやればよい」という先輩の先生もいた。自分たちが大学で学んできた専門に近い形で教えたいと思っている。学問的に背伸びをすることでよいと思っているし、それによって大学受験の受験範囲は結果として飲み込んでしまうことになると思っている。

最近の子は、言葉は知っていても使い方がわからない、使う機会がないようである。日本語には、道具としての言葉と人間そのものを扱うものとしての言葉があると思う。教員も生徒たちと一緒にお互いに磨き合って行きたいと思っている。

入試問題につて・・・例年同様、長文を出題。12歳の小学生にはつらいだろうとは思うがどうしても見てみたいところなので頑張ってほしい。50分で無理だろうという場合には時間延長も検討する。よく読んで自分の言葉で書いてほしい。「全部ひらがなだったらどうか」という質問があったが、全部を見て総合的に判断する。一生懸命書いてくれたら一生懸命読みたいと思っている。理由を問われたら「~から。」と書くよう指導している塾もあるようだが、そんな形式的なことは重要ではない。お願いとしては、濃い鉛筆で書いて欲しいということ。

(4)数学科主任(たかのはし先生)

入試問題について・・・まずは読めること、わかりやすくきちんと書いて欲しい。スペ ースがあるからといって、たくさんのことを無理に書く必要はない。「簡潔に漏らさず」 が理想。また自分の考えを相手に伝えようという精神で臨んでほしい。方程式など不要 だし、小学生らしい取り組みをしてほしい。

(5)理科主任(渡辺先生)

実験・観察を重視し、その中で「なぜ?」と思う姿勢を大切にしている。カリキュラムは4分野が微妙に重なり合っているのが特徴。地学巡検のほか、最近「天文実習」を始めた。これも教師の発案だが今後も新たな企画を考えていきたい。

入試問題について・・・観察問題については、大人の考えより子どもの言葉・考え方で書いてほしい(当然法則に則って)。ユニークな答案があった場合には、採点済み答案も再度チェックするようにしている。

(6)社会科主任(亀岡先生)

中1の「社会科入門」(政治経済)は原典に近いものを購読させるようにもしている。またフィールドワークを重視するのも特徴。「アリ(虫)の目、鳥の目」つまり物を複数の視点から捉えられるようになってほしいと思っている。また「批判精神」、物事の成り立ちについて「なぜ?」と考える姿勢を身に付けてほしいと思っている。

入試問題について・・・ぜひ読んで考えてほしいという題材を提示している。原典(資料)を正確に読んで、自分の考えを素直に書いてほしい。

(感想)

全体的に、先生対生徒ではなく、人対人として向き合っていこうという学校の雰囲気が伝わり好感を持つことができた。学校として、この武蔵中高の良さを様々な媒体を使いながら発信してくれればと思う。

(報告 A.T)

http://www.musashi.ed.jp/

神奈川学園 入試問題に関して

国語

1.入試に対する国語料の考え方

(1)入試は、本校の国語科がどんな生徒にどんなカをつけていくのか、の最初の出会いだと考えています。

(2)これまで本校の入試では基本的な漢字や語彙、慣用句や語を出題してきました。それは、小学校までの基礎的な内容を誠実に身につける努力と姿勢を持った生徒に入学して欲しいと考えているからです。

(3)国語科では、さまざまな地域からさまざまな国語教育を小学校で受けてきたことを前提にして中学1年生を迎えます。本校に入学したところから、国語とはどんな力を育てるのか、授業にどう向かって欲しいのか、家庭学習としてどんな勉強をして欲しいのか、を一緒につくっていきます。だから、つけられると考えています。

(4)「言葉、表現を通して自分自身と出会っていくこと」「言葉を大事にしながらやわらかい心を育むこと」が中1の学習での大きな目標になっています。そのためにば機械的に文章を読み取るのではなく、行間を読む力、心情を自分の体と心をくぐらせて認識する力を育てていきたいと考えています。

2.2003年度入試の出題方針

(1)小学校6年生までにおいて欲しいと考える、言語に関する基礎的学力

①漢字は新学習指導要領の6年生まてに学習する範囲内で、単なる暗記学カだけでなく意味としてどう理解しているかを含めて出題を工夫していきます。

②慣用句や諺を含む言葉の働きについては常識的な範囲で出題をします。

③これらは主に出題の問題一から問題三に該当し、全体としての配点比率は25点前後です。

(2)まとまった文章を誠実に読む姿勢と基本釣な読解カ

①例年同様、年齢に相応するような心情把握を中心とした文学的文章と説明的文章の2題を今年度も出題します。

②難易度としては、6年生レベルの文章のまたは少し背伸びした程度のものと考えています。具体的には、小学校高学年から中学1年生頃までを対象とした課題図書や岩波ジュニア新書程度のものです。

③文章量としては文庫で3~4ぺ一ジ程度を目安に考えています。

④読むカ、書くカとしては、文中から的確に抜き出したり、文中の表現を使ってまとめるような出題を今年度も何題か出題します。

3.入試問題採点のポイント&基準

(1)漢字の書き取り、記述問題において、誤字や脱字、読めないような乱暴に書かれたものは、1点減点になります。

(2)文中から適当な箇所や文を抜き出す設問では、句読点を含みません。句読点を入れて抜き出した場合は1点減点になります。

(3)記述式の設問では部分点があります。模範的な解答と違っていても、ポイントが抑えられていればすべて点数が与えられます。例えば、昨年度のA日程入試の問題5の問2で文中の言葉を使って答える設問がありました。「トピアスが障害児として生まれたこと」が模範の解答ですが、違った表現でも主旨が大きくずれていない場合はO、表現の仕方に問題がある場合などは△として、配点の半分などの点数が与えられます。

算数

1.本校における数学教育のねらい

本校では、以下のような目的で数学教育を進めています。

(1)日常的に様々な場面に登場してくる様々な数値あるいは量をぎちんとした概念でつかみ取るカを育成していきます。

(2)日常的な事柄について、一定の見通しを持ちながら、道筋を立てながら考えていく力を育成していきます。

(3)物事を論理的、抽象的に考え、数量的にも処理しながら、問題解決の方法として活用していく力をつけていきます。

(4)問題解決の道筋は様々あることを学ぴ、広い視野で物事を見ながら問題解決につなげていく発想の力を育ててきます。

(5)未知の問題に挑戦し、それを解決することによって、新しい発見の喜びの感性と新たな課題に挑戦していこうという意欲を育成をしていきます。

2.入試問題の方向性

基本釣な組み立てとしては、問題数や配点などは例年とほぼ同じ方向で作成していきますが、問題の配列など解きやすいように工夫します。

(1)問題1で、計算カを確認します。整教の四則計算・分数小数の四則計算・逆算など新教育課程では、分数と小数の混合計算は扱わないようになっていますが、小数と分数の関係は大切なことなので、複雑にならない配慮をしながら、少数と分数が混じった計算については出題範囲と考えています。また、分数の加減乗除の計算もあまり複雑にならないように配慮しながら、帯分数も含めて考えていきたいと思っています。

(2)問題2~4に独立問題を設け、色々な分野の問題について設問します。単に技術的に当てはめていけばよいという問題は避け、問題の構造を読み取りその上で知識を使いながら解いていく問題を意識してつくります。

また問題の配列は、問題2では平易な発想で解ける問題から出発し、問題3、問題4と進むにしたがって難易度は高くなるよう工夫していきます。

★この中には、解答の途中を評価する問題も含めて出題します。

例えば、直接台形の面積を問うような設問は避けますが、図形的に解読して、三角形や長方形などのような四角形に分解するなどの工夫をして、結果として台形の面積を出すというような問題はありうると考えて下さい。

昨年度の入試問題との比較では、いたずらに難易度の高い問題は避け、より平易に発想しながら解答にたどり着けるよう、全体的に極度な難問がでないよう工夫しながら作問していきます。

(3)大問では、いくつかの設問を設け、読み取りと前後との関連で解答を進めていくカを試していきます。問題の文章からその内容をきちんと読み取る力も必要です。さらにグラフを読み取ったり、書き加えていったりしながら解答の糸口をつかむ力、図形の様子を読み取って、解答に結び付けていくなどの道筋を見極める力を試したいと考えています。全体的に複雑な問題を避け、大問でも最後まで段階をたどって問題を進めていく工夫をします。特に、各大問の第一、第二問目あたりでは、基礎的な知識で解答していけるような問題を出題します。また問題の難易度については昨年に比べて、若千平易にしてきたいと考えています。

(4)問題の題数は、20題を基本にして、プラスマイナス1~2の範囲で出題していきます。また、配点は計算問題から大問まで、差がつかないようにほぼ同じように配点していきます。

(5)A日程、B日程、C日程のそれぞれの問題については、特に難易度に差がつかないように作問していきます。配列などはほぼ同じようなものになると思います。

http://www.kanagawa-kgs.ac.jp/

品川女子学院 入試模擬体験

日時 1月12日(日) 8:00集合 11:30終了予定

8:40~ 9:30 国語

9:50~10:40 算数

11:00~11:30 ワンポイントアドバイス

対象 6年生のみ

申込 1月7日までに電話にて予約。

03-3474-4048(9:00~15:00、12月29日~1月3日および休日を除く)

来校しての申込は1月11日12:30まで可能。

4教科受験希望の受験生もこの日は2科のみの受験となる。

終了後解答が渡され、自宅で自己採点。

http://www.shinagawajoshigakuin.jp/index.htm

玉川聖学院 03年入試問題傾向

国語

1 国語入試問題の傾向

国語科では、2203年度入試から出題の傾向を一部変えることを考えています。それは、上の表の韻文の部分を「説明的な文章」に変えるというものです。要するに「長文」が二つになります。全体としては、二つの長文に、従来の言語事項が加わったものになります。二つ目の長文は、「詩」とその「解説文」のようなものになるかもしれませんが、いずれにしても「韻文だけ」の問題はなくなります。当然配点も変える予定です。おおよそ、以下のようになります。

[小説・物語的な文章](約40点)[説明的な文章」(約40点) 言語事項(約20点)

2 国語入試問題の対策

今までの入試問題をやっておくことはもちろんですが、長文を読むことになれておくことです。当然今までと同じペースでやっていると時間が足りなくなってくるでしょうから、問題文と同じくらいの長さの文章を集中して読む練習をしておくと良いでしょう。

言語事項に関しては、傾向は変わらないと思いますので、今までに出題されていることを、問題集などで、しっかりと学習しておいてください。

算数

1 問題数は、1問5点の20問程度。

そのうち半分くらいが計算問題、穴理め問題、一行問題等、あとは中・大問。→計算問題,小問は素直な問題が多く、正答率がかなり高いので、ミスをしないように気をつける。また、計算問題で時間をとらないように、リズムよく計算するようにする。

2 小学校の算数学習指導内容全般から出題。

計算、文章題、整数問題、図形、グラフ、立体、その他。→毎年同じような傾向で問題作成されているで、過去の問題を何度もやらて感覚をつかんでおくとよい。

3 じっくり考えなけれぱできない問題もあるが、今までの知識を使って考え進めて行けぱ必すできる問題。→わからない、とあきらめてしまうのではなく、解答の取っ掛かりを見つけて、挑戦し考え進めてほしい。

4 見た目よりも簡単な問題があるので、必す取り組む。

社会

1 試験時間 40分

2 出題範囲 現行の学習指導要領を超えない範囲で、特に以下の部分を中心にして出題する予定です。

地理的分野・・・・日本の主な地名および自然・産業など

歴史的分野・・・・日本の時代の流れ

日本の歴史上の主な人物

公民的分野・・・・日本国憲法の特徴

日本と関係の深い主な国

国際違合の主なはたらき

3 問題作成の方針 上記3分野のいずれにおいても、表やグラフ、絵や写真などの資料をじっくりみて考える力を問う問題を作りたいと考えています。

理科

1 試験時間:40分

2 全般に理科の基本となる知識および考え方を問う設問

分野別には

物理・・バネ、滑車、てこについて計算問題と電気の回路について問う設問

化学・・物質の性質を実験の知識とともに問う設問、簡単な濃度などの計算

生物・・実験・観察について問う設問

地学・・天体の動き、時刻、見え方を問う設問地層のでき方、天気に関する基本知識を問う設問

http://www.tamasei.ed.jp/

東横学園 新校長インタビュー

(全私学新聞 11月23日)

東横学園中学・高等学校(東京都世田谷区)の山崎勲校長は教員に対しては、「生徒にどれだけ接することができるか、生徒の自主性をどのくらい発揮させることができるか、教員自身で体を動かして指導してほしい」と強く望んでいる。

生徒に接しかかわる時間を多くするために、五時までは教職員会議を行わないことを学校の方針として決めていること、そして生徒による授業自己点検を実施している。

この授業自己点検は、生徒自身が授業に対する取り組み方や授業内容の理解度を把握するためだ。これをすることによって、教員自身の授業方法などに対する反省材料にもなるという。

また生徒による授業評価は現在、項目を検討中で、来年度からでも実施することになっている。これは教員自身がいろいろと工夫して考えている。

教育目標は「思いやりの心を持ち、知性豊かで自立した、品格のある女性を育成することだ。

この目標を実現するために、全教職負が「本当に生徒のためになることは何か」を常に考え指導に当たっている。

アットホーム、少人数教育、礼法、自主性、英語力の強化がキ一ワードとなっている。

中学の各教科をみると、例えぱ「総合学習」では“創造”を大きなテーマに最初は身近な地域社会に目を向け、学年が進むにつれ最終的には生徒を取り巻く“環境”へと考察を深め、人間の“生きる力”を追求していく方針だ。

高校では能力別ではなく、生徒一人ひとりの希望に沿ったコース別のクラス編成を実施している。

一年でⅠコースとⅡコースに分かれ、Ⅰコースは基礎から応用・発展と進むにつれ、内容の難易度は高くなる。Ⅱコースは基礎学力の定着を目標とする。

二年からは文系Ⅰ、Ⅱコースと理系Ⅰコースに分かれ大学、短大などへの進学に目標を置く。各学期・学年終了後、コース別選択に応じ、補習・講習が用意されている。

同校では学校週六日制を実施、授業時間数を確保し補習も積極的に行っておリ、今後は進学を一層重視していく方向で考えている。山崎校長は、来年度から生徒とのかかわりを積極的に行っていくという方針を「一層強く打ち出していく」と言う。

http://www.toyoko.ed.jp/

フェリス女学院 学校説明会報告(02年11月9日)

昨年は1号館と講堂が建設工事中のため、参加者は分散して各教室の生徒の机に着席し、校内放送による説明会であったが、今回は完成したカイパー記念講堂(収容約1200名)にて午前の部、午後の部と2回実施。終了後、校内の一部自由見学と、相談コーナーでの個別質問受付あり。

(棟居校長・・教育方針について)

フェリスが日本最初の女子の教育機関であり、自由な校風を持つキリスト教学校であることは知られているが、フェリスの教育の内容については充分に知られているとは言えない。

フェリス独自の教育理念と教育方針、それを具体化したフェリスの特色について説明したい。

高校では生徒の募集を行わない中高一貫校。生徒は学習面、生活面で問題がないかぎり高校に進学する。一度入学した生徒は保護者の転勤等により転校した後、その後の再入学を原則として認めている。教員の組織も中高が完全に一体となっている。

中1から高3まで、全校生徒が1100名程度と比較的小規模の学校。授業面でも可能な限り少人数学習に務めている。

5日制、二期制を採用している。

創立以来堅持し具体化を図ってきた教育方針の要点として

1 キリスト教の信仰に基づく人格形成。

2 学問の尊重。

3 真の自由の追求。 があげられる。

1 キリスト教の信仰に基づく教育

聖書の語るメッセージを、子供たちの成長を支える泉の清水としてとらえ、それに基づく教育を行っている。

この清水を飲むならば、間違いなく、しかものびのびと人間として成長し、長い人生の道のりを歩む上で確固とした拠り所を得るに違いないと確信している。

清水を飲む場をキリスト教教育のプログラムとしていろいろと設けている。

毎朝の礼拝、各学年必修の聖書の授業、修養会などのプログラム。

音楽を中高全学年の必修科目としているのも、単に教科の一つとしてでなく、神を賛美する礼拝において重要な役割を担っているとの理解による。

入学式、卒業式等のあらゆる式はキリスト教の礼拝式に準じた形で行われる。

日曜日の教会での礼拝を生徒に奨励する上から、教職員の信仰生活を守る上から土曜日を休みとする週5日制を昔から採用している。

キリスト教の信仰に基づいた人格形成の教育をすることがフェリスの教育の最も根本に据えられている。

6年間一貫教育を行っているのも、それだけの時間をかけた指導上のキメの細かさによらなければ、深い意味での人格形成の実が上がらないから。

2 学問の尊重

現代は科学技術の発展により、目に見える外面的世界は豊になった反面、目に見えない内面的世界は飢え乾き、すさんだ状態で、規範意識も著しく希薄になっている。

青少年が、人生の確かな拠り所のない不安や、現状への不満からいかがわしい宗教集団に近づいたり、薬物に手を出したり、快不快のみを判断基準とし、気に入らないことがあるとすぐにキレたり、暴力的な行動や享楽的な行動に走ったりとひたすらさまよっている人が少なからずいる。

また現代は変化の激しい時代。今後、全ての分野にわたり状況が複雑かつ不透明になっていく時代が来ることが容易に想像できる。

そうした中で今どんな教育が求められているのか。・・今までのような頭の良さよりも心のしなやかさ、健やかな心を育てる教育。

今まで経験してこなかったことや、挫折、逆境に遭遇した場合でも、ユーモアを忘れず、しなやかな強い心を働かせて、それらに対応できる人間を育てる。

今までは答えを一つ出せればよかったが、これからは答をいくつも出せる力、答のないことに耐えられる力、何かにとらわれず柔軟に考える力、独創的に考える力、どんな事態にも冷静に善し悪しの判断が出せる力、というような人間としての底力を身につけさせる教育。

フェリスでは単に各教科の学習だけではなく、広く深く、しかも自発的に主体的に学ぶことが必要であるとの考えから指導上さまざまな配慮をしている。言うならば基礎基本の学習を大切にする教養主義の考え方をとっている。

フェリスの英語教育がすぐれているという評価をされることがあるが、英語教育に特別多くの時間を割いているわけではない。英語教育の成果が上がっているのは、広い視野に立った人間形成のために他の文化を理解する力が身につけることが大切だとの考えに基づいて、常にアメリカの教会から数名の英語教師を派遣してもらう伝統や、長年のキメ細かな独自の指導の蓄積があっての結果であり、どの教科も長い歴史の中で培われた固有の指導方法があり、それらを通じて広く深い学習を目指しているということの英語教育における一つの現れである。

生徒各自が、6年間一貫教育ならではの余裕を持った、継続的でかつ段階的な学習をするならば確かな学習の姿勢と力とが身に付き、その成果が自ずと将来の進路にもつながっていく。

生徒1人1人の個性と能力をそれぞれにふさわしく伸ばすために、授業よってはクラスを2つに分割したり、高校の選択の授業では受講者が少なくてもできる限り開講などキメ細かい学習指導に心がけている。

生徒の自主的学習、広く深い学習を促すために図書館の充実に努めてきた。中等教育の施設としては全国的にも注目を集める、恵まれた図書館になっている。

生徒達が学びへの興味と探求心を持つように、机に向かうだけにとどまらず、自分の目で確かめ、触れてみるための、様々な校外での体験学習の機会や講演会も大切な学習の機会として年間行事の中に組み込んでいる。

子供の能力や資質は神から与えられたそれぞれの子供独自のもの。子供たちには、それぞれに与えられたたまものを磨きどんな状況にも対応できるように、また、自分のためだけではなくて他人のために役立つものとなるように、広く深く学ぶことを求めている。

子供の能力や資質はそれぞれ独自のものであるから、学習における競争や比較についてはきわめて慎重に扱っている。他人との比較は他人のよいところは学ぶという点では必要だが、それで優越感や劣等感をいだくようであっては百害あって一利なし。

中学では学年での成績順位を出さず、学習指導はそれぞれの生徒にふさわしい適切な指導をすることを基本としている。

教科の学習も生徒一人一人の人格形成のための学習と捉えている。

それぞれの力を他人との比較ではなく、それぞれにふさわしく身につけることが求められる。

こうした点を理解されずに、ただ有名大学への進学率が高いというだけでフェリスに子供を送るということになると、すでに学校と保護者の方の理解がズレていることになり、子供の教育によい影響を与えることにはならない。

学校教育、特に私立学校の教育は学校と家庭との信頼に基づく協力関係に立って初めて効果をあげることができる。フェリスのこうした教育方針をよく理解していただき、子供とよく話し合って考えて欲しい。

3 真の自由の追求

人間として成長するということは、他人にむやみに依存せず自立した人間、自由な鋭い責任の感覚を持つ人間になるということ。

人間にとって一番自由にならないのは自己自身。自由な人間、自立した人間とは自己中心のこころから自由な人間。言い換えれば、自己管理能力を身につけた人間であり、自分の利害得失だけを考えることから自由で、時には他人の必要を考え役に立つことのできる人間。

自立は孤立とは違う。他者との関わりの中で自立することが大切。

国際化が進む中で、異なった国や地域の人との関わりが一層緊密になり、異なったもの同士が共に生きることが必須になってくる。そうした中で、自分のことばかり考えていると、行き詰まるだけでなく、結局は他人からの信頼を失い、友達を失い、喜びのない人生を送ることが容易に予想できる。

フェリスでは、自由という言葉の意味をよく知り、他人と共に、他人のためにが意味するところを充分に理解し、それをこころと体に刻みつけるよう子供たちに呼びかけている。

その一例として、奉仕週間や福祉施設での学びの機会が設けられている。

生徒会活動では生徒の自主性が大幅に認められているのもそのため。

生徒指導も、生徒に単に校則を守らせるのではなく、生徒一人一人に学校という社会の中で、また人間として何が当然のこととして求められるのか、何がフェリス生らしいふるまいなのかをまず自分で考えさせ、自分の責任で守るようにさせる。

責任を伴う自由を生徒も教師も共に考えて、最小限のルールを文章化し生徒心得という形にしているだけ。

生徒心得に書かれていることの意味をよく考え、何にせよ自分で善悪、適不適の判断をつけながら責任ある行動をとることが、生徒心得を生かすことだと教え、指導している。

学校の考え方を多くの生徒が理解しており、これといって世間で取りざたされているような生徒指導上の問題は生じていない。とはいえ、最近、人間として当たり前のマナーや礼儀の感覚が子供たちの間に薄れてきており、外からの規制によらないと正しい判断ができない子供が目につくことが気になる。

しかし、フェリスは、どこまでも子供たちの自発的判断による内なる規制を、子供たちに求めている。その点で、保護者の方の理解と協力が一層必要不可欠になっている。

中高生の年代は精神的に動揺が大きい年代でもある。ともすれば自らを見失う子供もいる。そうした子供に対処するためにカウンセリングにかなり前から力を入れているが、そこで扱われるケースの中には、保護者の子供への理解や関わり方に問題があるのではないかと考えさせられるものも見受けられる。

自己中心性の傾向は大人にもある。他人のために生きるということに、生徒だけでなく、教師も保護者も一緒に努力しなければならない。

毎朝の礼拝で、神様から、自らの自己中心的なこころ、思い上がった態度と闘う拠り所を与えてもらう。神様からの言葉にこそ子供たちの自立と、自由な人間になることを促す力と基盤があると信じている。

社会のかたすみにあっても日本と世界の関係について考えられる人になることは大きな意味がある。

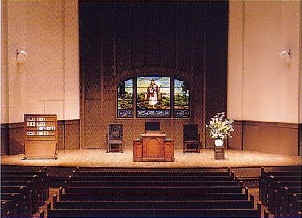

130周年記念事業としての新校舎が3年かけて建設された。

旧校舎の理念を残していきたいという思いから、天を指すまっすぐな柱、色とりどりの天然石、中庭の池、中央玄関などを残し、復元もした。

広いゆとりある空間は、生徒が天の神と出会い、先生や生徒同士の出会いの為の空間としている。旧校舎に勝るとも劣らない風格を備えた新校舎で、のびのびと充実した環境が整った。

(教務主任 大塚先生・・教育課程・進学指導体制・最近の進学状況)

教育課程

中学校は全科目必修。

学習の基本は他人との比較ではなく、自分自身で主体的に行うことであるという習慣を中学時代につける。

能力別、習熟度別の授業は行っていない。

定期試験での成績発表、学期末試験での成績順位など他人との比較になる学習資料は公表していない。

総合的な学習は各学年年間70時間相当分を集中して行っている。

中1 フェリスを知る

中2 修養会での講演、ディスカッション・・宿泊を伴う

中3 フィールドワーク・・上高地で自然、環境についての体験学習

資料にある高校の教育課程は今年度のもの。来年から新課程に。

高校でも進路別コース制はとっていない。

生徒全員が広く、深く学習する教養主義の考えを基本としており、高2までは幅広く学習する。

高3で進路に関わる教科を数多く設置し、生徒が選択する。

高校の授業は大学受験のための勉強ではなく、フェリスで学んだことをしっかり身につけて欲しい。フェリスは受験校ではなく進学校。

各教科とも6年一貫の観点から内容を見直したカリキュラムになっている。

重複を避けるために、内容によっては高校の内容を中学でやっている教科もあるが、それは先取り学習ではなく内容の精選。

英語はプログレスを使用。

行事が多いのもフェリスの特色。(配布資料参照)

教室の中の学習だけでなく校外に足を運んでの学習も。

生徒会、クラブ活動は中高一緒の活動。

クラブ以外に同好会や有志のグループが25以上ある。

卒業生の進路(配布資料参照)

高い進学実績をあげているのは、生徒の学習意欲が高く、中学段階から学習の基本(深く、広く、主体的に学ぶ)を身につけているから。

進路指導は、進路指導委員会を中心に担任が窓口となり、一人一人の生徒の希望、能力に応じた個別対応を行っている。

また、進路指導は受験情報を提供するのではなく、一人の女性として社会に出て生きる手助けをする。大学の先を見据えた進路指導。

大学合格実績を上げるための受験指導はない。

ほぼ全員が4年制大学を志望。今年のセンター試験申込は175名中165名。(94%)

現役進学率はここ数年80%位。合格しても第一志望校に挑戦するため浪人している生徒もいる。今年の浪人43名の多くはどこかに合格していながら浪人に。

進学者のうち国公立進学者が43%(37%)、私立進学者が57%(63%)。( )は昨年。理科系35%(35%)、社会学系35%(38%)、文学系29%(27%)。

毎年数名だが音楽、美術のほうに進学する生徒もいる。

学科でいえば85学科という多様な学科に進学している。一人一人が個性に合った進路を選択しているため。

フェリスへ女学院大学への内部推薦の希望者はここ3年間で2名。学部が少ないのと女子大への希望が少ないことによる。

指定校推薦も多くの大学から来ているが、推薦を希望するのは例年10名前後。今春はわずか7名。慶応1(枠は5名),早稲田1(枠は3名)、玉川大1、筑波大2、岐阜大1、群馬大1。

(入試担当 柳橋先生・・2003入試に関して)

募集要項に関しては資料参照。

願書受付初日に朝早くから並ばれる方がいるが、番号は合否に関係ないので、避けて欲しい。

7:00頃に受付順のための整理券を配布する予定。

その後、受付まで教室等で待ってもらう。

写真は3ヶ月以内に撮影されたもので、証明に適するもの。カラーでも可。

写真の大きさは縦4㎝×横4㎝以上、縦10㎝×横6㎝以内の間に収まるものであればよい。家庭で撮影したものでも構わない。

受験料振込票の振込人氏名は志願者本人の名前で。

窓口での現金による支払はできない。

報告書の記入内容には学校、先生によって差があることは充分承知している。

受験手続時までに記載してもらえる場合・・手続時に提出。

受験手続完了後に記載してもらえる場合・・手続時に窓口でその旨を申し出。後日提出。

直接小学校から郵送される場合・・手続時に窓口でその旨を申し出。

報告書Aは小学校で記載してもらう。成績の記入方法に地域差があっても心配ない。

通知表の代用提出は認めていない。

報告書Bは保護者が作成。

家庭での教育方針、志願理由は自由にまた素直に書いてください。

この機会にキリスト教主義の学校に子供を託すことをあらためて考えて欲しい。

試験時間に差があるが、4教科の扱いは同一。特定の教科を重視するということはない。

願書受付時に受験の際の諸注意に関するプリントを配布する。

面接は受験番号順にグループをつくり順次行う。本人面接。

面接の集合時間は2月1日朝の受付の際告知する。

指定された集合時間までは外出等自由。指定時間までに控え室に戻らないと棄権したものと判断する。

遅いグループでも16:00前後には終了する予定。

合否は4教科の試験、面接、報告書を総合的に判定。上位者から機械的に決定。

合格者のみ受験番号で発表。補欠の発表はしない。

合格者で入学を辞退される場合は速やかに電話連絡をして欲しい。その際、その後の必要な手続を指示する。

繰り上げ合格は欠員が生じた場合、電話で連絡。連絡が付くまで連絡を取る。

繰り上げがあるとすれば2月20日までが目安。

02年入試での科目別受験者平均点。

国語 100点満点 55点

算数 100点満点 47点

社会 100点満点 75点

理科 100点満点 65点

入試期間中に教職員への個人的な相談は避けて欲しい。

今日説明した以上のことはお話しできない。

感想

今回、受験者平均という受験情報を初めて公表したことは評価できる。受験生側に立った情報公開が今後もされていくことを願う。

(報告 A.Sh)

新講堂

新講堂

http://www.phsk.or.jp/name/ha/ferisu/ferisu1.html

春日部共栄 Q&A

(入試編)

Q1.出願方法は?

A1.郵送と窓口の両方で受け付けます。(募集要項参照)

郵送の場合は、受験票を返送いたしますが、年未年始の郵便事情を鑑み、当日本校事務所にて仮受験票を発行する準備をいたします。

複数回受験の場合も、受験手続きは一回で済みます。何回受験しても受験料は2万円となっています。

受験番号は各回同じ番号となります。(紛失した場合は当日再発行します)

Q2.願書は、速達書留にしなくても良いのですか。

A2.郵便事情で不都合があっても、入試当日は仮受験票で受験できる準備をしていますのでご安心下さい。

Q3.遅刻した場合は?

A3.別室で正規の試験時間で受験できます。ご安心下さい。

降雪等により交通機関に混乱があった場合は、電話対応・ホームページ・駅での案内等の対応をとります。

入試当日は、春日部駅西日⇔学校間スクールバスをご利用いただけます。

Q4.受験科目の変更は?

A4.変更できます。出願後、第2回入試の受験科目(2科、4科)選択に変更がある場合は、試験当日の朝申し出て下さい。

Q5.入試問題の傾向は?

A5.各教科とも模擬問題をご参照下さい。

但し、各教科1~3問について部分点があるため、模擬問題集の解答用紙の形式は若干変更かあります。

Q6.受験勉強のスタートが遅かったため、2科の勉強しかしていないので、4科での受験は本当に不安です。

A6.入試は、基礎基本をしっかりと理解しているか、出題の意図を理解し考える力があるかをみる問題が中心です。理科・社会も採点では、基本事項の理解度を十分に検討しますので、ぜひ受験してみて下さい。

また、複数回受験についても配慮します。

Q7.合否判定は?

A7.得点上位順とし、第1志望者・複数回受験者・資格保持者・帰国子女等については、ポーダーラインの場合優遇配慮します。

第2回入試の合否判定は、国語・算数の2科で8割、社会・理科を含めた4科で2割の手順で判定します。

追加合格がある場合は、2月20日までに連絡します。

Q8.小学校で、夏休みの自由研究を頑張ってきました。その結果、市内や県の研究論文の部門で入賞を続けてきました。その様なことを、AO入試のように評価していただけるのでしょうか。

A8.英検・漢検なども含め、日頃の学習成果としてボーダーライン上にあるとき評価いたします。

Q9.入試成績特待生制度は?

A9.各回の合格者の上位20%程度を、成績特待生(入学金・施設費・一年間の授業料免除)とします。

Q10.募集人数と男女比は?

A10.募集人数は30名2クラスの60名です。男女比は特に考えていません。

Q11.受験における優遇措置はありますか。

A11.例えば、第一希望・複数回受験については出来るだけ配慮します。また、英検・漢検といった日頃の努カや海外在住経験なども出来るだけ配慮したいと考えています。

Q12.入学手続は?

A12.2月10日まで随時となっています。(延納手続不要)

Q13.高校進学時に、他校の受験が出来ますか。

A13.可能です。ただし、本校のカリキュラムに必ず満足していただけると思います。

Q14.中学から高校に進学するときの費用は、いくらかかりますか。

A14.入学金はかかりませんが、施設費として10万円がかかります。

(教育活動・学校生活病)

Q15.高校進学時のクラス編成は?

A15.高入生との混成クラスはありません。6年間中高一貫生単独のクラス編成となります。

Q16.進学指導は?

A16.本校のカリキユラムは日本の難関大学だけでなく、海外の名門大学への併願も可能とすることを基本にしています。

Q17.者日部共栄高校の進学実績は?

A17.国公立大学の合格者数は、県内私立高校で第2位の実績、東京六大学へは150名前後の合格者を出しています。この3ヵ年の教育実績をもとに、6ヵ年一貢教育でいっそうの飛躍をめざします。

Q18.補習タイムの内容を教えてください。

A18.全員参加を原則として、月・水・金の補習タイムを考えています。学習する教科科目は自由で各教科の質問にじっくり答える態勢をとります。また、先に進んでいる生徒に対してはより先に深く進めるように指導していきます。

Q19.伸ぴるのが遅れてしまった場合、充分な補習が他の生徒より必要になった場合でも、面倒をみて下さるのでしょうか。

A19.理解の早い子、理解の遅い子それぞれのタイプに合わせた指導をしていきます。各教科で、わかるまでじっくりとフォローーしてきますのでご安心下さい。

Q20.心身の健康面でのバックアップは?

A20.中学担当教員、養護教諭、スクールカウンセラー、学校医とて万全の体制を整えます。

Q21.土曜日は?

A21.第2、第4土曜日休校(隔週5日制)です。

Q22.クラブ活動は?

A22.原則として運動部も文化部も中高合同による活動を考えています。入学者の希望を尊重し、生徒と相談しながら決めていきたいと思います。クラブ活動は、任意の参加です。

Q23.野球部に入りたいのですが、高校生といっしょにできますか。

A23.基礎体カが必要な運動部につきましては当初は、中学単独の活動となります。

Q24.高校生によるサポート体制は?

A24.高校生がチームを組んで、学校生活や学習内容など全般的なサポートをします。また、校外行事、講習でも高校生がサポートします。

Q25.英語のネイティブの先生の授業の持ち方を具体的に教えてくだざい。

A25.10人程度のグループレッスンという形で週2時間の授業、朝と帰りのホームルーム、学校行事など様々な機会に関わっていきます。

Q26.中学生専用のトイレはありますか。

A26.中学エリアに中学生専用のトイレかあります。

Q27.中学校舎建設のための学績・寄付を募ることはありますか。

A27.ありません。

Q28.昼食は?

A28.食堂を利用することもできますが、学校生活に慣れるまでの間は、お弁当を持参していただくか、食堂のお弁当(教室に配達)をご利用下さい。

Q29.中学の制服は?

A29.男女とも濃紺のスーツです。男子はえんじ色のネクタイ、女子はえんじ色のリポンです。詳しくは、学校説明会またはホームページでご覧下さい。

Q30.制服関係の費用は、どのくらいかかりますか。

A30.冬服・夏服・体操着・うわばき・バックなど、合わせて10万円程度です。

Q31.奨学金制度は?

A31.共栄学園創立50周年を記念して設立された本校独自の奨学金で、入学後成績優秀者に対し授業料免除の成績特待生制度があります。

Q32.登下校時のスクールパスは?

A32.登校時春日部駅西口発8:00を、下校時は4:30を予定しており、中学専用のバスを運行します。料金は無料です。

Q33.その他の交通機関は、どうなっていますか。

A33.路線バス(朝日バス・共栄学園前下車 190円)が、春日部駅から運行しています。また、自転車通学につきましては、相談のうえ許可します。

Q34.10月のHONDA最先端教育プログラムはどの様な内容てすか。

A34.HONDAが後援する教育プログラムで、目的は、コンピューター(パワーポイント)用いてプレゼンテーションカの修得です、ホンダの施設を利用して、技術・自然・環境など各自の研究テーマを定めインターネット等で調ぺたり講演を聴いて理解を深めて発表するというものです。

Q35.保護者会などで、親が学校に行く回数は年間どの位あるのでしょうか。

A35.例会としては、後援会・授業参観・担任との面談など年4回を予定していますが、様々な行事などに保護者の方々といっしょに企画できれば幸いです。なお、担任との個人面談は、希望により随時おこないます。

Q36.修学旅行は、どこへいくのですか。また、その費用はいくらかかりますか。

A36.基本的には、語学留学ということでオーストラリアを考えていますが、入学後にアンケートをとって決めたいと考えています。費用については、修学旅行と林間学校・校外行事の一部として、月一万円の積み立てをお願いします。

http://village.infoweb.ne.jp/~kasukyo/

教育情報

公私連絡協 都内高校の受け入れ分担決まる 都立42700人、私立29100人

(全私学新聞 11月13日)

都内公立中学校卒業者の、平成15年度都立高校と私立高校の受け入れ分担および入学者選抜関連事項について、東京都と東京私立中学高等学校協会とで構成する公私連絡協議会(公私協)でこのほど合意が成立した。

15五年度の就学計画を立てる上での進学率は前年度と同様の96%。

15年度都内公立中学校卒業予定者78263人のうち、都立高校と私立高校の受け入れ分担は都立高校が42700人、私立高校が29100となった。

私立高校の14年度都内生収容では29500人に対して、実績24680人で達成率は83.7%(前年度比1.7減)となっていた。これは、各校の収容努力と募集を行ったにもかかわらず、長引く不況、公私間の父母負担教育費の較差、計画進学率96%の設定、都立高校が募集人員以上の入学者数を受け入れていることが原因と考えられる。

公私協では16年度までの中期計画で実績評価を加味した上で、私立高校受け入れ分担数を決定すると合意しておリ、21年度までの就学計画は引き続き協議することになっている。

共学反対 署名27万人、埼玉県立高、別学存続に

(朝日新聞 11月29日)

男女別学か共学か--埼玉県教育委員会は、第三者機関の県男女共同参画苦情処理委員が3月に男女別学の公立高校16校の共学化を求めた勧告を棚上げして、当面は男女別学を続ける方針であることがわかった。勧告以来、共学化に反対する別学校の生徒やPTAらの署名は27万人を超え、大きな論争になっていた。

事の発端は、県民から「県教委は共学化に消極的だ」という苦情が同委員に寄せられたことだ。委員3人は「別学は人格形成からも、男女共同参画社会づくりの視点からも問題」とし、早期共学化を求め、3月に県教委に勧告を出した。

ところが、別学校の生徒らが「異性の目を気にせず勉強、スポーツに打ち込める」「各校の伝統が無くなる」「外から強制されるものではない」などと共学化に反発。別学16校のうち11校のPTAらでつくる「共学と別学高校の共存を願う県民の会」が署名運動を始めた。11校の生徒代表も共学化に反対する決議文を知事に出した。

こうした動きを受け、県教委は「現時点では別学校側の反対が思った以上に強い」と共学化を見送る方向だ。

県内の公立高校164校のうち別学は16校で、内訳は男子校5校、女子校11校。別学16校には伝統と高い進学率の浦和高や浦和第一女子高などいわゆる県内の「ナンバースクール」が軒並み含まれている。

全国では現在、埼玉県以外に男女別に募集している高校があるのは、栃木や群馬など少なくとも6県。うち福島県では来年度に全県立高校が共学化され、宮城県では10年までにすべての県立高を共学化することが決まっている。

基礎学力 15歳では日本2位、1位は韓国 ユニセフ調査

(毎日新聞 11月26日)

国連児童基金(ユニセフ)は26日、先進国の15歳の生徒を対象に「基礎学力の水準に達しているかどうか」の試験を実施した調査報告を発表した。基礎学力に達していない生徒の比率が最も低かったのは韓国で1.4%。日本は2.2%で2位に入った。

報告によると、調査は日米韓などの先進24カ国で、国語、数学、理科の3科目について計5種類の試験を実施。学力が国際的な基礎水準を満たしていない生徒の率を調べた。日韓など4カ国が5%以下だったのに対し、23.6%のポルトガルなど計3カ国で20%を上回った。

開きが大きかったのは数学で、基礎学力に達していないと判定された生徒は韓国が9%、日本も11%にとどまったが、ポルトガルでは58%、ギリシャで48%に上った。

試験は、数学なら「ある数nに7を掛け、さらに6を足すと41になります。どんな数式になりますか」などの質問を四者択一式で答える。理科は「ほ乳類の特徴は次のうちどれですか」という質問に「子供をミルクで育てる」を選ぶといった具合だ。

兵庫県立高校 第1志望校受験に50点プラス

(朝日新聞 11月29日)

兵庫県教委は来春の公立高校普通科の入試で、第1志望校を受験すれば合否判定で50点上乗せする制度を一部で始める。点数による高校の序列化を薄め、「入れる学校」ではなく「行きたい学校」を受験してもらうためで、二つの高校を志願できるようにし、そのうち第1志望校について加点する。成果を見極めたうえで将来的には県内全域に広げる計画だ。

文部科学省児童生徒課によると、同じ高校について複数の学科を志願し、第1志望学科の点数をかさ上げする制度はすでにある。担当者は「第1志望校の点数をかさ上げする制度は全国初ではないか」と話している。

新制度の対象となるのは兵庫県の全17学区のうち、神戸第3学区(神戸市垂水、西区の全域と長田、須磨区の一部)。これまでは1校しか志願できなかった。

試験は1回だけ第1志望の高校で受ける。1000点満点で50点の加算があるため、従来なら断念しがちだった高校にも挑戦しやすい。第1志望校が不合格の場合は第2志望校で合否判定し、その場合は加算がない。

神戸第3学区は単位制を除く普通科高校が9校ある。県教委は新制度で生徒の意欲をかき立て、併せて各校が特色を打ち出すことで点数による単純な序列化を薄めようとしている。

同じような目的の制度としては、神奈川県の例がある。97年度入試から導入した制度で、県内の全公立高校を対象に2校まで志願して1度だけ受験。第1志望の受験者で定員の8割を決め、残る2割は第2志望者から合格させる。

愛知県では県内の全公立高校を二つのグループに分け、それぞれ1校ずつ志願して2回受験する制度を採っている。

定期テスト廃止 「授業に緊張感」「塾通い増えた」分かれる評価

(毎日教育メール 11月29日)

埼玉県春日部市立谷原中(生徒数315)は、学期ごとに実施される中間・期末試験を今年度から廃止した。学校側が「日々の授業に緊張感が増した」と成果を強調する一方で、保護者からは「家で勉強しないので心配」という声が漏れる。

定期テストの廃止は1998年、栃木県鹿沼市立東中が全国の公立中に先駆けて打ち出し、注目された。だが、その試みはほとんど波及していないのが実情だ。文部科学省や県教委も「他の例は聞いたことがない」と話す。

谷原中が廃止を決めたのは前任の校長の提案からだった。新学習指導要領が導入され、生徒への評価が相対評価から絶対評価に変わるのを前に昨年末、教職員に打診した。「定期テストの成績に重点を置く従来のやり方では、新しい評価の徹底を図れない」という観点からだった。

「教職員の間でも不安が大きかったが、最終的には意識改革を訴える校長の主張を受け入れた」と斉藤彰男教頭は振り返る。4月に赴任した野尻国雄校長も「正直言って不安だった。だが、いったん決まった方針を覆すわけにはいかなかった」と説明する。

◇定期テストの代わり「あゆみ診断テスト」やレポート

定期テストを廃止する代わりに同校は、科目ごとの小テストや単元テスト、それよりも長いスパンでの理解度を見る「あゆみ診断テスト」のほか、学力診断テストを1・2年生は年1回、3年生は3回実施することにした。評価はこうしたテストの結果だけでなく、日々の授業態度やレポートの提出状況などにも重点を置くことも確認した。

斉藤教頭は「教員の負担は3、4倍になったが、その分、授業態度に緊張感が増した」と話す。同様の方法を取り入れている鹿沼市立東中は「進学状況もいい方向に向いている」(三添憲公校長)という。

◇「塾通い増えた」 保護者は不満

一方、保護者の間には不満がくすぶっている。1年の女子生徒の母親は「自分のことを振り返っても、テストがあるから勉強していた。早く復活させてもらいたい」と訴える。2年女子の母親も「不安に思っている親の方が多い。塾に通わせるようにした家庭も増えた」と話す。

学区内の小学生の保護者の中には、子供を私立中に進学させようとする人も少なくない。6年男子の母親は「公立の地盤沈下が叫ばれているのに定期試験がなければ、なお不安。周りでも私立進学の動きが目立つ」と話している。

◇「廃止良い」79%から18%に減

生徒たちの反応は複雑だ。「廃止と聞いた時はうれしかった」「授業をまじめに聞くようになった」と話す生徒がいる一方で、「進学を控えているのに大丈夫かなあと思った」と打ち明ける3年の生徒もいる。3年のあるクラス全員に取材すると「廃止になると聞いた時、よかったと思った」のは79%、「今現在、よかったと思っている」のは18%に減っている。

同校は2学期中に生徒や保護者を対象とするアンケートを行い、その結果も参考に、来年度の対応を決める方針だ。

入試結果の公表 静岡県が来春から高校入試の結果を受験生に公表

(読売教育メール 11月29日)

県教委は27日、来春の高校入試から、受験者から申し出があれば、中学校から提出された調査書や、学力検査の得点など個人情報を公開すると発表した。来年4月からの県の個人情報保護条例施行を受けた動き。

対象となるのは、調査書や学力検査の得点のほか、県立高校の場合は入試時の面接や作文の評定など。県の条例に基づいて、本人か保護者が開示請求の手続きを行う。

また、入試後の4月中なら、受験生本人が調査書以外の学力検査の結果などの選抜資料を、受験した高校に対して口頭で開示請求できることになった。本人が受験票を提示すれば、その場で閲覧できる。

県教委によると、市立高校については、各市の規定によるが、各市は県立高校に準じた方向で検討中という。

理科嫌い 女子中学生は親、教師の影響大 東京学芸大が調査

(毎日新聞 12月2日)

女子中学生の理科への関心が、親や教師ら周囲の大人に左右される傾向があることが、東京学芸大の村松泰子教授(社会学)らの調査で明らかになった。日本では中学生の理科嫌いが進む一方、大学の理系学部や自然科学分野の研究者に女性が少ないことが指摘されている。研究グループは「科学への基本的な関心に男女差はない。社会的な原因が、女子の理科離れを加速させるのでは」と分析している。

調査は、中学生の理科嫌いの現状と男女の性差の関係をみるため、99年に9都道府県の公立中1年生907人、00年には同じ学校の2年生851人を対象に実施した。

「理科好き」の割合を男女で比べると、中1男子が65.1%、中1女子が53.1%で、女子の方が12ポイント低かった。とくに、中1から中2にかけて「理科好き」の女子の減り方(約10ポイント)が激しく、中2では男子より17ポイントも低かった。

理科実験で「中心になる」は男子27.2%に対し女子15.1%。「記録」は男子1.1%、女子11.6%で、女子の消極性が目立った。一方、動物の世話や顕微鏡観察など、日常的な科学体験の有無に差はなかった。

理科に対する意識を尋ねると、「理科は将来必要」と考える割合は、2年男子49.6%、同女子39.6%。「仕事に役立つ」と考える女子(9.1%)も男子(15.5%)より少なかった。

また、「先生は、自分が理科でいい成績をとると期待している」「親は自分が将来、科学技術にかかわる仕事についたら喜ぶ」と答えた生徒は、中2男子18.5%、31.4%に対し、同女子6.5%、20.7%だった。

調査結果から研究グループは、▽理科好きの減り方は女子の方が急▽女子は男子より、理科学習と職業が結びつきにくい▽周囲の期待を感じる度合いも低い――と結論づけた。

分析を担当した山形大の河野銀子助教授(教育社会学)は「男女共通のカリキュラムなのに性差が出るのは、周囲の環境が無意識に女子を理科から遠ざけている可能性がある。女子の好奇心を伸ばしつつ、学習や将来の進路につなげる教師の役割は重要だ」と話す。

多彩な土曜講座 首都圏の私立中高

(読売新聞 12月3日)

学校の特色づくりにも

完全学校週5日制の実施に伴って、首都圏の私立中高一貫校の中には、授業を5日制にしたうえで、自由参加の「土曜講座」を設けるケースが目立っている。ふだんの授業ではできない幅広い教養を身につけるなど、多様なニーズに応える内容が多く、生徒にも好評だ。一方で、学力低下に対する不安から、来年度以降、5日制をやめて6日制に戻す私立校も出てきている。方向性は違っても、いずれも公立校との「差別化」を図る動きといえる。

◆順心女子学園

タン、タタン、タン、ダーン――。

ドラムをたたく軽快な音が、特別教室に響く。先月上旬の土曜の午前。私立中高一貫校、順心女子学園(東京都港区)の土曜講座「総合芸術」を選択した生徒たちだ。

1学期はパソコンを使って絵を描く作業などにも挑戦したが、最近はもっぱら、ドラムの演奏に熱を入れている。外部の専門家の指導を受け、放課後にも自主練習する熱心さで、校内の文化祭にも出演。迫力ある演奏を披露した。

「練習が楽しいので、土曜に学校に来るのは全然気にならない」と、生徒たちは口をそろえる。

同校では、昨年度まで隔週5日制をとっていたが、今春からは平日の授業時数を増やすとともに、土曜は希望制の講座を開設することにした。生徒は中国語やヨガ、護身術など、バラエティーに富んだ講座を選択できる。英語検定合格をめざしたり、小学校の復習などの補習を受けたりすることも可能だ。

「勉強だけではなく、ふだんの授業ではできない幅広い分野に触れることで、生徒の可能性や意欲を伸ばすきっかけがつくれれば」と、久保田武校長は話す。土曜をどう過ごさせるかは、保護者にとっても大きな関心事で、多様な講座は学校の特色づくりにもつながっている。

ただ、あくまでも「自主参加」のため、ほとんどの講座で2学期になって参加者の数が減った。外部講師に頼む講座が多いため経費もかかる。「公立ではなかなかできない試み」(久保田校長)であることも確かだ。

◆山手学院

横浜市の中高一貫の共学校、山手学院も今年度から、「クリエイティブ・サタデー(創造的土曜日)」と銘打った土曜講座をスタートさせた。

同校では中学1、2年生の前期は、土曜に「必修」の講座を設け、全員に参加させている。思春期の性や「命」について考えたり、コンピューター社会の問題点を「メディア」の講座で学んだりする。

自由参加の講座には、フットサルや陶芸、手話などのほか、海外の現状について学ぶ「国際サロン」もある。最先端の科学に触れる講義や、英語や数学の発展的、補習的な学習も用意されている。

「今の日本の子どもたちに足りない部分を補う教育は、教科の授業だけではできない。生徒に刺激を与え、いろいろな種をまく必要がある」と、来海知勝校長は、導入の趣旨を語った。

◆逗子開成

こうした土曜講座のさきがけ的存在が、神奈川県逗子市の男子校、逗子開成中・高校だ。1998年度から完全5日制を導入し、平日の授業を見直して補習を充実させるとともに、土曜講座を開設した。

今年度は単発のものを中心に計74講座を用意し、ほぼ全員が何らかの講座に参加している。人気のあるテーマは抽選になるほどだ。

教員の趣味を生かした内容のほか、生徒の希望から実現したものも多く、釣りやお菓子づくり、ボクシングなどのほか、映画や美術の鑑賞も。ペットボトルでロケットを飛ばす実験やせっけん作りなど、「実験やものづくりを取り入れた講座に意外な人気がある」と同校。相対性理論や哲学の初歩など、“背伸び”した内容を学ぶ講座もある。

「最初は土曜に授業をしないことに懸念もあったが、そのぶん子どもの達成度に応じて面倒を見る態勢はできている」と、担当の三須浩幸教諭。「長い目で見れば、豊かな人生観を持つことにつながるのでは」と自信を見せる。土曜講座を楽しみに受験する生徒も多いといい、今では、すっかり同校の特色として定着している。

*週5日制への対応 導入から一転 6日制に逆戻り

四谷大塚進学教室(東京)によると、5日制を導入している都内の私立中学校のうち、少なくとも5校が、来年度から6日制に戻すことを決めている。公立に合わせ5日制にしたものの、かえって平日にゆとりがなくなったことや、周囲に6日制を維持している私立校が多いこともあり、方針転換したケースが大半だ。

豊島区の本郷中・高校では、昨年度まで6日制だったが、今年度から授業を5日制にし、土曜は希望者対象のパソコンや韓国語などの教養講座や補習を実施している。

しかし、平日の授業時数を長くしたこともあり、生徒の家庭での学習時間が「極端に減った」という現象が出てきた。保護者のアンケートでも、学力低下の不安から、6日制を支持する声が多かったため、校内で討議した末、来年度から6日制に戻すことを決めたという。

ただ、土曜講座については、「勉強だけでなく、教養を深めることも重視したいので、土曜の放課後に実施するなどして残すことを検討している」という。

東村山市の明法中・高校も、今年度から5日制を実施し、平日は毎日7時間授業とした。しかし、「たった1時間増えても負担が大きく、平日が大変忙しくなる」ことが明らかになったとして、土曜も授業を行う6日制に戻すことを決めた。

同校でも、料理やパソコンの組み立て、ビオトープづくりなどの土曜講座を展開しており、生徒に好評だった。今後も、「同好会のような形で残したい」という。

このほか、大妻多摩中・高校(多摩市)、東海大菅生中(あきる野市)、東京女子学園中・高校(港区)も来年度から6日制に戻すことを決めている。

背景には、東京都内では、「新年度に完全5日制を実施する」と都の調査(今年2月時点)に回答した私立中学校が全体の3割にとどまり、私立高校でも4割を切っていたという実態がある。

そもそも、私立校には5日制を実施する法令上の義務はないが、文部科学省は各都道府県を通じ、私立校にも「5日制を実施していただきたい」と再三促してきた。

しかし、学力低下を懸念する声が強まるにつれ、同省も「私学には建学の精神があるので一律に縛ることはできない」と、歯切れが悪くなっている。また、都立高校をはじめ、公立学校の中にも、独自の判断で土曜の補習などに踏み切るケースが続出、同省も「5日制の趣旨に照らし、望ましいことではない」としながら、容認しているという実態もある。

このため、新たに6日制に戻す私立校については、都の担当者も把握しておらず、「各校の教育方針であり、こちらが口をはさむことではない」としている。

公開模試情報

日能研模試12月 合格判定テスト(12月1日)

前年比5.4%の増加。男子の6.8%の増加に対して、女子は3.8%の増加。

00年は四谷大塚と同じ日程。01年、02年は別日程。

02年 01年 00年

男子 4科 8175 7332 6730

2科 677 956 977

女子 4科 5929 5113 4722

2科 2184 2701 2872

合計 16965 16102 15301

三模試志望者数前年対比 (11月度)

11月度の三模試学校別志望者数前年対比をアクセス教育情報センターの会員のページに掲載しております。

ご覧ください。

http://www.j-acc.co.jp/

その他

<問題>

A,B,Cの3人がそれぞれP地から24kmはなれたQ地へ向かいます。BはAより5分おくれてP地点を出発すると、Bが出発してから15分後にAに追いつき、また、CがBより5分おくれて出発すると、Cが出発してから15分後にBに追いつきます。このとき、次の問いに答えなさい。

(1)A,B,Cの速さの比を簡単な整数の比で表しなさい。

(2)A,CがP地からQ地へ行くのに要する時間の差が1時間15分であるとき、Bの速さは毎時何kmですか。

(02年ラ・サール)

入試問題に挑戦第61回解答編

<問題>

下の図の円の半径は5cm、四角形の頂点はずべて円周の12等分する点である。この四角形の面積は【 】平方cmである。(02年灘)

<解答>

まず、図1のように円の中心から四角形の各頂点に直線を引いて、4つの三角形に分割します。このうち左右の赤い三角形は直角二等辺三角形なのですぐに面積は求めることができます。

5×5÷2=12.5(平方cm) … 左右の赤い三角形1個の面積

次に、上下の青い二等辺三角形については、図2、図3の通りいずれも底辺5cm、高さ2.5cmの三角形として面積を求めることができます。

5×2.5÷2=6.25(平方cm) … 上下の青い三角形1個の面積

以上から、 12.5×2+6.25×2=37.5(平方cm)