NO.115

2003年 11月 5日

アクセス教育情報センター

目次

|

学校情報 |

学校情報 | 公開模試情報 | 教育情報 | その他 |

| 麻布中 | 東海大相模 | 日能研模試11月 | 荒川区教委 | ゆとり教育失敗を超えて |

学校情報

麻布中 学校説明会報告(03年10月25日)

1)麻布の教育 氷上信廣校長

(29年間麻布学園の社会科で教鞭をとり、今年の4月から第9代校長に就任した。)

麻布学園は、初代校長でもある江原素六先生によって、1895年(明治28年)に東洋英和学校内に創立され、今年で108年目を迎えます。昔は江原素六の学校と言われたほど、麻布学園は江原先生を抜きには語れません。江原先生は人間にとって最も大切なのは中等学校教育であるという信念のもとに麻布学園を創立しました。先生は、人が人になるということが教育の目的であると信じていました。教育、すなわち人が人となる道というのは、先生は「己の場所場所で力を尽くし、自立した精神を涵養することにある」と述べており、麻布学園はこうした自分の生きている場所にしっかり立ち、精神的に力を尽くし、将来人となるということを指標とする江原先生の精神を大切に受け継いでいきたいと考えています。麻布学園はこうした教育システムの中で生徒の自主自立の精神を養うことを目標に自由闊達な校風を築いてきました。これが学園の伝統となって今日を迎えています。中等教育は単なる大学への橋渡しではなく、独自の価値を持っています。12歳から18歳というのは大変振幅が激しい時期ですが、こうした中でその後の人生の核が形成されていくのです。

中等教育で大切なこと

①友達を作ること

この時期は利害関係のない心を分かち合える友達に会える時期です。

②判断力を持つために必要な勉強をすること

幅広い確実な知識と教養を身につけることによって、自主自立の精神が養われ、人に頼らない正しい判断ができる力が身に付きます。

麻布学園では大学に進んでより高度な学問をするために必要な確実で基礎的な知識をこの6年間で身につけるように工夫しています。一方では、問題意識を持って物事を調べ、自分の肌で考え、自分の言葉で発表する力もつけるように努力しております。例えば、国語科が中学3年で実施する卒業論文や社会科が高校1年で実施する基礎課程修了論文などがあります。また、教養を大切に考え、理系・文系と分けることをせず、幅広く様々な教科を受けるようなカリキュラムを組んでいます。体育や芸術や技術、家庭といった実技科目にも力を入れています。高校3年では、受験に対応する授業や夏期講習も行っています。

麻布学園は、新学習指導要領を受けて、2004年度より従来のカリキュラムを改編した「新カリキュラム」を実施しますが、従来通り週6日制をとります。進学校としての授業内容を生かしながら生徒の個性をさらに伸ばす、独自性を持ったカリキュラムになるように改編しました。

(例)土曜日2,3校時2コマ連続で特別授業を設定。(中3・高1・2年対象)

麻布学園には、明文化された校則はありません。これは、一人一人の個性を尊重し、主体性を重んじる中から、自主自立の精神が培われると考えるからです。しかし、何でも許されるわけではなく、他の存在の人間性を否定するような、いじめや暴力行為は断じて許さず、厳しく指導しています。

江原先生は「青年即未来」という言葉を残されました。12~18歳の青年期がその後の人生の大きな部分を左右すると考え、この「青年すなわち未来」という言葉を学園の大切な指針にしています。

<スライド> 校長先生が解説しながら麻布の風景を上映

2)04年入試に関して 堀川禎一教務主任

2004年度 入学試験参考資料より

<留意事項>

1.2004年度麻布中学校の入学試験は、2月1日(日)に実施します。

2.入学試験各教科の配点は、国語と算数が各60点、社会と理科が各40点です。この4教科

の合計200点満点の総合順位によって選抜し、各教科とも合格必要最低点は設けません。

3.調査書(内申書)は必要ありません。なお、入学後、出身小学校から直接本校へ「児童指導

要録(写)」を送付してもらいます。また、出願時に、願書に小学校の公印が必要です。

4.出願時に健康診断書は必要ありません。入学手続き完了者には、3月初旬に本校保健室で

健康予備調査のための面接を行います。その際、健康診断書などを提出していただきますが、

勉学に著しい支障がない限り、入学を許可しています。

5.入学許可者説明会を2月8日(日)に実施します。入学手続きを完了し、入学を許可されたも

のは、必ず出席してください。なお、保護者同伴でお願いします。出席しない場合は、入学を

辞退したものとみなし、入学の許可を取り消します。

6.補欠合格者のある場合は、直接保護者宛に電話で通知します。願書には必ず連絡の取れる

番号を記入してください。補欠合格者は入学金その他、正規合格とまったく同等に扱います。

7.保護者の転勤等のためいったん転学した場合は、原則として再入学することができます。

ただし、中学1年の第1学期中の転学は再入学を認めていません。

8.遠隔地からの入学の場合、とくに中学段階では生活を指導する保護者(保証人)との同居を

要望します。

<最近3年間の入学試験状況>

2001年 2002年 2003年

志願者数 884名 849名 917名

合格最高点 137点 156点 164点

合格最低点 100点 115点 104点

※2003年の実受験者数は899名で、合格発表数は364名

<教科課程>

中学校教科課程表

第1学年 第2学年 第3学年

国 語 4 5 5

社 会 3 4 4

数 学 5 5 6

理 科 4 4 5

保健体育 3 4 3

音 楽 2 2 -

美 術 2 1 1

外国語 6 6 5

技術・家庭 3 1 1

総合的学習 (2) (2) 2

道徳 1 1 1

計 33 33 33

中学高校6年間で1つのカリキュラムを構成し、中学1・2年を入門期、中学3年・高校1年を発展期、高校2・3年を完成期と捉えています。高校1年までの4年間で基礎的な学習内容を網羅し、高2・3年で選択授業を採用しています。

<従来カリキュラムからの変更点>

高校2年でパソコンを使った情報という授業を新設、中学校の技術の時間でもコンピューターを使うようにしました。また、これまで高校1年でのみ実施していた家庭科を中学1年でも実施します。

土曜日の2・3時間目の2時間連続で、中学3年・高校1・2年を対象とした特別授業を実施します。中3~高2の全生徒必修で、学年クラスに関係なくミックスして、各学期ごとに40の講座を設定し、希望選択制とします。

特別授業の例

<人文系>スピーチコンテストに出よう(英語の発音とリズム)/ギリシャ神話を英語で読む/中世絵巻を読む/現代詩と青春(鑑賞と創作)/三国志とその時代/現代史の一断面(原爆投下をめぐって)/韓国文化研究(言語・映画・小説などをとおして)

<科学系>整数の問題を解く/無限とはなにか(数学的考察)/ノーベル物理学賞・科学賞の歴史を学ぶ/ショウジョウバエの遺伝子実験…

<学年・クラス体制>

1学年300名、全学年7クラス編成で、1クラス42~43名の構成になっています。原則として各クラスに正・副2名の担任がつき、1学年14名の教員で学年会を構成しています。生徒の学業・生活については、学年会で協力して、きめ細かい指導を行っています。また、学年の担任のうち何人かは持ち上がる体制をとっており、授業や生徒指導の継続性を図っています。

各学年とも、毎年全面的にクラス替えを行います。各クラスで生徒の成績の偏りがないようにするため、成績別・文理別等のクラス編成は行っていません。高2・3では選択教科によってクラス編成を行っているので、結果的に文系あるいは理系の色彩の強いクラスができています。

1限50分、月~金は6時限、土曜日は3時限。4~10月は夏時間(8時から)、11~3月は冬時間(8時20分から)で、毎朝10分間の「朝礼」は各担任が出席をとり、連絡事項を伝達します。担任が生徒一人ひとりの様子を知る上でも大切な時間です。中学1・2年は6限終了後に「終礼」が行われます。最終下校時刻は午後6時です。

3)麻布の学校生活 安東守仁校務主任

<文化祭>

毎年5月3日~5日に催される学園最大の行事。前年秋に選挙で選ばれた実行委員長・会計局長のもとで、各部門長さらに部門員が選ばれ、展示・イベントから当日の清掃にいたるまで、半年をかけて生徒自らの手で周到に準備される。ほぼ800万円の予算で、3日間の入場者数は2万5千人を越える。自分たちの力でこれだけの行事をやりとげたという達成感は大きな自信につながり、生涯続く友人を得るなど、生徒にとって大きな財産となっている。

<運動会>

毎年10月初旬に開催される、文化祭に次ぐ行事である。文化祭と同様に選ばれた実行委員長・会計局長を中心に、6月ごろより準備に入る。騎馬戦・棒倒し・ロードレースが中心で最後のクラス対抗リレーで盛り上がりをみせる。新入生にとって男子校であることを実感するときでもある。

<江原先生記念祭・沼津墓参>

創立者江原素六先生の命日5月19日には、先生ゆかりの地である沼津で、地元有志の手により「江原先生記念祭」が行われる。本校では10月中旬の「学年行事期間」に中学1年全員が沼津に赴き墓参を行う。あわせて、明治資料館を見学し、江原先生の足跡を訪ね、建学の精神を学ぶ。

<学年行事(旅行・行事)>

10月中旬の3~4日間を「学年行事期間」とし、中学・高校一斉に行うが、いずれも生徒の旅行・行事委員と学年会教員との協議により企画・運営される。

中学…1・2年生は沼津墓参や遠足、学校での映画・スポーツ大会など。

3年は2泊3日の学年旅行。今年は東北・関西・広島方面。

高校…1・3年生はいくつかのグループに分かれ、2日間の行動。

2年生は3泊4日で学年旅行。今年は北海道道東、北海道道南、沖縄、韓国方面。

<クラス旅行>

中学では、希望者が多ければ夏休み・冬休みなどにクラス単位で泊まりがけの小旅行を行い、生徒間や生徒・担任間の親睦を深める。

<自治活動>

いわゆる「生徒会」はない。これに代わる組織として「予算委員会」があり、「サークル連合」「選挙管理委員会」「文化祭実行委員会」「運動会実行委員会」等が、それぞれ積極的に活動している。

<クラブ活動>

中学・高校一緒に活動し、多くの生徒は高校2年で引退するが、野球部、アメリカンフットボール部などで高校3年まで活動する生徒もいる。各クラブは年1~2回、夏・冬・春の休みに3泊~7泊程度の合宿を行う。各クラブには顧問の教員がつき、技術的な指導は主に高2の生徒が行うが、教員やOBなどが指導するクラブもある。予算はサークル連合を通じて配分される。

とくに部員の多い部としては、文化部では管弦楽部、将棋部、チェス部、パソコン同好会など。運動部ではサッカー部、バスケットボール部、硬式テニス部、軟式野球部などがある。

サークル連合加盟クラブや活動状況は、学園のホームページや広報誌「麻布の丘に」などに掲載している。

<麻布文庫>

麻布の教員が中心になって出版している文庫です。

1.江原素六の生涯 加藤史朗

2.銅販画家 長谷川潔 斉藤嶢

3.地震・津波の話 都司嘉宣

4.メキシコ・中米ひとり旅 松元宏

5.君たちの地球はどうなっているのかそしてどうなっていくのか 山賀進

6.ぼくたちは冒険する 麻布学園国際交流委員会

7.まんぼう君 海に潜る 原口宏

4)生徒募集要項 大山稔事務長

募集人員 第1学年 300名

出願資格 2004年3月小学校卒業見込みの男子に限ります。

出願期間 2004年1月20日(火)~1月26日(月)

午前9時~午後3時 ただし土曜日は正午まで

※出願初日の早朝に校門前に並ばないようにして欲しい。

出願手続 次の①②をそろえて提出してください。

①本校所定の入学願書(出身小学校の公印の受けたもの)

②受験料振込受付証明書(学校提出用)

入学試験 2月1日(日)

集合時間 午前8時30分(午後2時30分終了予定)

試験教科 国語・算数・社会・理科

面接はありません

合格発表 2月3日(火)午後3時の予定

午後5時までは中庭、それ以降午後8時までは講堂内に掲示。

入学手続 2月4日(水)午前9時~正午

次の①②をそろえて提出してください。

①在学保証書

②入学金振込受付証明書

※2003年度実績は465,500円ですが、2004年は引き下げ予定。

入学許可者説明会 2月8日(日)午後1時から。

入学手続きを完了し、入学を許可された者は、本人が必ず出席してください。

出席しない場合は、入学を辞退したものとみなし入学の許可を取り消します。

学費等 ※2003年度実績は下記の通り

授業料 年額 422,400円 (月額35,200円)

維持費 年額 120,000円 (月額10,000円)

実験実習費 年額 51,600円 (月額 4,300円)

施設設備費 年額 82,000円 (ただし中1・高1を除く)

生徒活動費 年額 7,160円

PTA会費 年額 4,800円

<入学手続時の納入金の変更について>

中学入学手続時の入学金を前年より14万円引き下げます。

中学1年で新たに施設設備費(約8万円)を納入して頂きますので、入学金の引き下げと差し引きで、中学1年の納入金は約6万円の引き下げになります。

また、高校1年でも新たに施設設備費(約6万円)を納入して頂きますので、6年間での納入金の合計は変わりません。

=雑感=

土曜の午後ということもあってか、子供を連れて説明会に参加している人がかなり多く、メイン会場である講堂(約1000人収容)だけでなく、モニターでの上映になった大視聴覚室もほぼ満員になるほどの盛況ぶり、学校側の発表では前週に行った説明会よりも参加者が多かったようで、熱気に包まれた説明会だった。就任1年目の氷上校長のお話は、大賀校長、根岸校長と続いてきた麻布の良き伝統をしっかりと受け継いで、これからも守り続けていくという思いがしっかりと伝わってきた。そして、麻布の自由闊達な校風はそのままに、新しいカリキュラムを積極的の取り入れてさらによいものにして行こうという先生方の姿勢はとても好感が持てた。

(報告 A.Or)

麻布広報誌 「麻布の丘に」6号より

大した学校 氷上校長

校長就任にあたり一言ご挨拶申し上げます。

かつて卒業生の作家・吉行淳之介氏が母校麻布のことを「大した学校」であると、半ぱ皮肉を込めて書いたことがあります。今日麻布と言う学校は、世間でそれなりに認められている学校です。有名進学校とか、名門とか言われるほど「大した学校」として世間では受け止めてくださっている。これは本当にありがたいことだと思います。そして麻布が今日そのような学校になるために、多くの方々のお陰があったことを思います。創立者江原先生は別格としても、清水、細川先生から大賀先生、根岸先生に至る歴代の校長をはじめ、心血を注いで麻布の教育に当たられた先輩諸教員や、事務長をはじめとする職員の方々、経営業務を支え続けられた理事の方々、今や何万にも及ぶ、各界で活躍されている卒業生、その父母の方々…、こうした方々の思いや具体的な支えがあって今日の「大した学校」麻布があります。

しかし、この「大した学校」は本当に大した学校なのか、と、この機会に、吉行さんと一緒に考えてみるのも無駄ではありますまい。吉行さんは、その後、名が世間に知られることによって失われたものを愛惜する気持ちで、「麻布よ、大した学校であってくれるな」と言っているわけですが、私は別の意味で現在の「大した学校」麻布に思うところがあります。

それは、麻布は世間に消費されるだけの学校であってはならない、ということです。世間の求めに応じて、売上のよさだけを目指す学校であってはならない、という思いです。誤解を恐れずに言えば、青年を誘惑した事で訴えられた危険思想家ソクラテスのひそみに倣って、少年や青年を誘惑し続ける「危険な学校」・麻布を目指す気侍ちをどこかで持っていたいと思うのです。それはしかし、とりわけ新奇なことをすることではないでしよう。目の前の青少年諸君に何を伝えることが、今「まっとう」(前校長根岸先生の口癖でした)なことなのかを考えつづけ、日々の営為に工夫を凝らし、地道に教育の情熱を傾けていく、このことでしかないと思います。麻布に関係した人達の知恵だけでなく、古来より積み重ねてきた人間の「英知」に学び、竿頭一歩進める気持ちを強く持っ

て、麻布学園というかけがえのない学校を大切に考えていきたいと思います。

職場の皆様、どうか今まで通り、それぞれの信念に従って、ご一緒に、力を合わせていきましよう。その他麻布に関係のある皆様、どうか、私どものアンビション─本当の意味で麻布を「大した学校」にしたいというアンビションに、今少しのおカをお貸しください。

氷上信廣新校長を迎えて 麻布学園理事長 田中 亮三

在任中、四〇人学級に近づけるための一学年七学級化に伴う諸問題の解決、教職員給与の削減をも含む学園財政の大幅な見直し、週五日制の検討など、いずれも時間と忍耐を要する話し合いに、正面から取り組んで、一応の解決を見た段階で、根岸隆尾校長は、定年まで一年を残して勇退された。心から労をねぎらいたい。

新校長の氷上さんは、根岸さんとは持ち味は違うが、誠実で、敢然と事に立ち向かうという点では、共通しているように思う。第三代細川校長、第四代藤瀬校長に次いで、三人目の麻布出身の校長である。細川さんは今日の麻布(学力的に評価が高いという意味で)の基礎を作った名校長だった。藤瀬さんは不幸なことに昭和四〇年代の学園紛争期に就任され、心労から健康を害して退任されたが、私の恩師の一人は「最も尊敬に値する人格者」と評した。氷上さんのご尊父はドイツ文学者、そして祖父は東大総長の時代全面講和論を唱えて、当時の吉田茂首相と対立、吉田が怒って「曲学阿世の輩」と呼んだ、あの自由主義の政治学者南原繁であると聞いた。南原も、内村鑑三、新渡戸稲造らの流れを汲む無教会派のクリスチャンで、氷上さんもその信仰を継いでいる。

創始者江原素六校長はキリスト教の信仰を持ち、東洋英和というキリスト教の女学校から分かれて創立した中学校を敢えてクリスチャン・スクールにはしなかったが、江原の片腕となって麻布の基礎を固めた第二代清水由松校長も敬虔なクリスチチャンであった。今も麻布に脈々と流れる自由な雰囲気は、初期の日本のプロテスタントが持っていた自由主義的傾向と無関係ではないような気がする。二一世紀も緒に就いた新たな時代に、氷上新校長を迎えた意義は大きい。

http://www.azabu-jh.ed.jp/

昭和女子大昭和 校長インタビュー

(全私学新聞 10月23日)

多発する青少年の事件や犯罪。子どもたちを取り巻く環境が原因ではないか。教育に問題はないか。中教審をはじめ、有識者の間でも数年前から議論が交わされている。「いま、私立学校に注目が集まる理由には、こうしたご父母の不安もあるのだと思います」と、渡辺新校長は指摘する。

渡辺満利子氏は十月、昭和女子大学附属昭和中学・高等学校(東京都世田谷区)校長に就任した。同大学大学院教授と短期大学部食物科学科長も兼務。中学生から大学院生までと触れ合い、広い視野で中学・高校の教育を考えることができる。「社会に有為な人間を育むために、中学・高校が担う役割は大きいと感じます。学校は単に知識を授けるのではなく、お互いに驚き合い、成長する場であるべきです」

学園の目標は「世の光となろう」。同校では校訓三則「清き気品」・「篤き至誠」・「高き識見」を掲げる。全人教育を標榜し、推進してきたことで知られている。「徳育・知育・体育のバランスがとれた人間を育むため、独自のカリキュラムを用意しています。例えぱ、中学一年から高校二年までの縦割り組織『朋友班』活動、幼稚園児を世話する『幼稚園庶務』は、他に例のない体験学習の場です」生徒はこうした活動で、豊かな人間牲や自主自律精神を身につける。「他人への思いやりや協調性などを、体験から学ぶ機会だと思います。核家族化が進み、地域社会が弱体化した現代では、貴重な存在でしょう」

学力面も、今後はさらに充実させる計画だ。「生徒たちの実力をつけること、そのために興味を持って取り組める課題を与えること」を目標に、さまざまな刺激を中学・高校に注ぎ込む。「就任後すぐに教師一人ひとりの熱意を感じました。この教育力をさらに高めるため、授業法の工夫だけでなく、制度やカリキュラムも大胆に再構築していきます」まず、語学カリキュラムの見直しに着手。内容は、習熟度別クラス編成、補習支援、他教料授業の英語導入など、大幅な見直しを行っている。

「今後も、新たな試みにチャレンジします。大学の施設利用や相互乗り入れなど、幼稚園から大学院までが揃う学園の魅カを存分に発揮したいと考えています」

http://www.jhs.swu.ac.jp/index.html

雙葉中 学校説明会報告(03年10月25日)

1.学校の沿革・教育方針・・・下山校長先生

21世期の幕開けとともに、一昨年この新校舎に移った。雙葉再創立の年として、また6年後の創立100周年に向けて、教育内容の更なる充実・向上を図っていく。価値観が多様化し、行き先の見えにくいこの社会情勢の中、そういう時こそ私たちは人間の本当の価値、命の尊さ、愛・平和などを求める人間教育が必要とされていると考えている。

私どもは、社会の変化に伴って変わる生徒たちの実体をしっかりと把んで、一人一人がキリスト教的価値観をしっかり持って判断し、責任の取れる将来の良き母親、良く社会人、そして良き国際人として巣立っていく人を育てていきたいと思っている。

教育には変えなければいけない点と変えてはいけない点がある。変えなければならない点についてはそれを変える勇気を、変えてはならない点についてはそれを見分ける叡智を求めながら教育に当たっている。人格形成に力を入れて、真の人間らしい人間となれるような教育をめざしている。中高6年間は、単なる大学への橋渡しではなく人間としての土台の作られるとても大切な時期である。

(沿革)

今年で創立94年目。設立母体は「幼きイエス会」で、創始者バレー神父の生徒一人ひとりに神から与えられた無限の可能性を引き出すのが教育の使命との精神を受けついで日々つとめている。

1872年(明治5)、外国の修道女会としては始めて招かれて来日し、横浜を皮切りに活動を始めた。1909年(明治42)、この地に初代校長メール・セント・テレーズが「雙葉高等女学校」を設立。翌年に「同尋常小学校」「同付属幼稚園」が作られた。

校長メール・セント・テレーズは、当時の日本での女子教育の重要さを早くも見て取り、そして将来の良き母親の人格育成に力を入れた。母親の家庭における役割は非常に大きく、その母親によって良い家庭が築かれれば、その地域もだんだん良くなるし、日本という国も良くなる、ひいては国際社会も良くなるという崇高な思想を持っていた。

姉妹校は、田園調布雙葉、横浜雙葉、静岡雙葉、福岡雙葉があり、校訓・校章・校歌すべて一緒である。

(教育方針)

カトリック精神に基づく教育。

三本の柱

・人間は一人ひとりの命は神によって作られたかけがえのない存在であることに気づき、他者は神を父とする兄弟であるであることに気づいて、自分を含めてすべての人を大切にするということ。

・キリスト教的人間形成。

一回限りの人生、神から与えられた命の尊さを知り、その人にしかできない使命を果たすべく神からいただいた能力を最大限に伸ばして精一杯に生きていくことが大切。そこには他者を認め合い助け合うことも必要となる。

・地球社会の一員であるということを自覚し、平和を愛し地球を愛すること。

奉仕活動には相当力を入れている。人の役に立てることがどんなに幸せかを知り、また手伝うのではなく手伝わせていただくという姿勢をもって臨むことを大切にしている。施設訪問は50年以上の歴史がある。

大学受験のためだけのカリキュラムを組むようなことはしていないが、内容的にはかなり高度な中身の濃い授業を行っている。また生徒が主体性をもって、最終的な自己決定は本人自身でできるよう心がけている。

(教育の特色)

徳育・知育・体育のどれにも力を入れている。

宗教は高校3年まで必修だが、信者を作ることが目的ではなく、信仰は一切強制しない。

語学教育には特に相当力を入れている。勉強と人間形成が車の両輪のようになればと思っている。

2.学校生活など・・・金子教頭先生(スライドを見せながら)

・完全中高一貫(高校からの募集なし)で45名×4クラスで学年180名(全校約1100名)。幼稚園から40名、小学校から40名募集し、結果80名が内部進学。中学受験からの入学者が100名。中1の担任は、入学した際に出身小学校は異なっても誰もがみな同じ中学1年生である旨を話している。 内進か中学からの入学かは担任しか知らない。他の教員は知らないし何も考えず指導にあたっている。

・新校舎になってから、採光と同時に生徒の生活空間として教室と教室の間に「生徒ラウンジ」を設けている。クラス替えは毎年実施しているが、このラウンジがクラスを越えた交流の場となるようにと思っている。

・教員は専任54名(男子教員12名)、講師29名。カウンセラー1名が、週3回生徒や保護者の相談にのっている。

・週6日制で土曜日は午前授業。週5日制の検討はしたが、各教科とも授業時間を減らしたくない、週6日のほうがゆとりある教育ができる、放課後をクラブ活動に十分使わせたい、との理由で見送った。

・始業時間は夏時間が8時05分(冬時間8時20分)からと早いが、ラッシュアワーの混雑を避けるためなのでぜひ理解してほしい。また、下校は4時(クラブなどの居残り届けを出して5時、文化祭の準備など特別の理由に基づく場合でも最高6時まで)。

・教員は全員中高を兼務している。したがって各教科の授業内容も6年間のカリキュラムを教科書にとらわれずにそれぞれ工夫して作成している。

・授業の方針は、基礎をしっかり固める。演習量を増やす(今の教科書は演習量が減っているので)。様々な工夫により結果として先取りとなる、また宿題とプリントは多く日々の積み重ねを重視している。

・高校からは進路に対応した選択教科を多く設置し、各生徒の進路の多様性に対応している。新校舎になってから「選択教室」を6つ設置した。

・勉強は人と競うものではなく自分を磨くものとの本校の方針から、偏差値・席次といった数字でランク付けすることは行っていない。高校のカリキュラムは受験にも対応できるようになっており、能力別とか進路別のクラス編成はしていない。単に選択授業で教室を移動すれば済むことである。成績不振者に対しては個別に課題を与えたりして対応している。

・クラブ活動

クラブは以下のように区別されている。

班・・・土曜の4時限(クラブによっては3時まで)の活動

部・・・土曜の4時限と月から金曜のいずれかの放課後も活動

会・・・月から金のうちいずれかの放課後に活動

クラブも委員会活動も生徒の自主性に任している。そこでは、隠れた才能やリーダーシップが発揮されている。

・毎日の清掃は教員も一緒に全員で実施している。

・規則はほとんどなく、一言で言えば「生徒らしく」につきる。教員も注意はするが罰則を設けるということはしていない。現在はなかなか難しい面もあるが、今後も続けていきたいと思っている。

・進路

ほぼ全員が4年制大学を希望している。文系110名、理系70名の割合。理系の半数は医学部志望。今春は東大の理Ⅲに3名、東京医科歯科に4名が合格している。

・新校舎の特徴は、普通教室にフローリング、ゆとり空間として生徒ラウンジ、自然に優しく雨水の利用、セキュリティとして24時間ガードマンの配置にある。無い施設はプールと食堂のみ。

3.教育内容(教科主任から)

・英語科

創立以来、語学教育に力を入れている。

(英語)中1からのクラス分けについて、小学部からの生徒は、英語に慣れ親しむという授業をやってきているので、英語の授業のみクラスを分けている。時間数はともに週6時間あるが、中1からの生徒には半年間週1回の補講授業を実施している。内容は基礎の基礎のABCから教えていくので、入学前の準備は必要ない。かえって知っていることが授業の集中力を妨げることもあり得る。1年後にはどちらのクラスも同じ段階まで到達している。あくまでも中1のみのクラス分けである。

英会話については、外国人シスターが中心となりネイティブによる授業を週2時間、クラスをさらに2クラスに分け少人数クラスで指導している。高校になると選択によっては8~10時間の授業を受けることができる。テキストは、中1から高3までプログレスのブック1からブック6まで使用する。

(仏語)中3から週2時間仏語の基礎を学び、高校では英語か仏語を選択する。

・国語科

中学から高1までは必修で週5時間、高2で必修4時間・選択で3時間、高3で必修2時間・選択6時間。表現する機会を多くしている。教科書にとらわれず、他の教材を利用したり、また夏目漱石や芥川龍之介の作品も扱うようにしている。

入試問題では記述式が多いが、中間・期末テストでも記述は相当多い。入試について、散文や韻文、漢字、言語に関する問題を出題するが、相変わらず記述は多く出題する。漢字については新課程の範囲から出題する。

・数学科

中2までは週4時間、教科書にしたがって進めていく。教科書は週3時間を前提に作られているので、自然先取りになる。中3からは高校の教科書に入る。ただ無理の無いよう工夫している。たとえば、中学と高校でダブるところは中学で省き、中3でまとめて扱うなどである。その代わり、教科書では不足するところはプリントを活用しうまく補っている。入試問題の出題にあたっては、次の3点から受験生の力を見るよう心がけている。

①問題を正しく読み取り、②筋道を立てて考え、③方針に従って確実に計算する。途中の考え方などすべて採点の対象として見ている。また計算力はしっかり身につけてきてほしい。

・社会科

中学は、中1地理、中2歴史、中3公民とオーソドックスに進め、基礎学力の徹底育成を図っている。高1は日本史・世界史の近現代、高2は系統地理・選択、高3で現代社会・選択となる。選択は、生徒の志望に合わせて5分野から用意されている。教科書は新課程のものを用いるが、必要なものは旧課程からのものも取り入れるようにしている。入試問題についても、全範囲(日本地理・日本史・時事問題を含む公民)から出題するとともに、旧課程の本文に出ている基本的なものは当然出題の対象にし、グラフ・地図・資料と絡めて思考力を試す問題を用意する。

・理科

第1分野(物理・化学)、第2分野(生物・地学)それぞれ別の教員が担当する。できるだけ実験授業を多くするよう心がけている。中高一貫ゆえ理科の教員も多いため、できるだけ専門分野の教員が担当するよう割り振っている。高校になって選択となるような科目についても中学段階でその基本的知識は身につけられるようにしている。

入学試験については、小学校の実験・観察の授業に積極的に参加しているかどうか、与えられた条件から法則性を見つけて応用する力があるかどうかを試す。そのための題材として教科書以外からという場合もあり得る。

4.入学試験について・・・金子教頭先生(募集要項の中のポイント)

・「保護者と同居でき、通学に要する時間が通常の交通機関を用いて90分以内の者」

成長期の大切な時期ゆえ保護者とともに過ごしてほしいための条件、ただし父親か母親のどちらか一人であれば可。また、国内外の転勤などの場合は一緒に行かれて結構、籍は確保しておく。高校2年の2月までに帰国すれば(戻れば)、その学年で卒業できるようにする。通学に片道90分は体力を考えて限界、朝7時50分に登校するために何時に家を出れば良いかで計って申告してほしい。ただし、入学後に条件を充たすのであれば範囲外でも受験は可能である。

・面接試験は、受験生1名に対して面接官2名。およそ3分間くらい、自分の言葉ではっきり答えてほしい。昨年の質問例は、「本校を選んだ理由」「中学生になったらなにがしたいか」「小学校で勉強以外に打ち込んだものは」「自分の長所」など簡単なもの。

・体育実技について

中高が大学への通過点でないように、小学校が中学への通過点ではないと思っている。 小学校の体育の授業にきちんと参加していれば何の問題もない。小学校の体操着に着替え、準備体操、教員が説明し、上級生が見本を見せ、練習、本番と続く。この一連の中で、筆記・面接では見えない集中力・注意力といったその受験生の「全身像」がよく見 える。したがって、この体育実技は今後も続けるつもり。

サンデー・ショックの影響でどのくらいの受験生になるか予想がつかないが、できるだけ迷惑のかからないようにしたい。面接・体育実技の終了予定時刻が読めないが昨年までと流れを変えようと思っている。昨年までは、受験番号順に面接から体育実技をいう 順であったが、今回から全員にお弁当を持ってきてもらい、面接からのグループと体育実技からのグループに分けて全員が早く帰れるようにしていきたい。また面接会場も増やしていく。(詳しくはまだ決まっていないが。)

・備考欄は、知っておいてもらったほうが良いということがあれば書いてほしいが、特に必要ない。

・出願受付の際くじ引きを導入。(アクセスレポートNo.113を参照。)

・保護者控え室はこの講堂を用意するが、飲食は禁止。また、試験終了後まで受験生と会うことはできない。

・入学手続きは、2月4日(水)正午まで、また2月17日(火)までに辞退届を出せば 施設費等を返還する。入学時の寄付金はなし、毎年1口5万円の寄付があるがすべて任意である。

・制服は夏冬服あわせて約6万5千円、体操服・上履きなど3万5千円。

・帰国子女枠の入試は行っていない。

・海外留学制度、ホームステイ制度はない。留学による帰国後は1年下の学年に戻ってもらうようにしている(親の海外赴任などとは違う扱い)。

校舎内の聖堂

校舎内の聖堂

図書館の閲覧室

図書館の閲覧室

(報告 A.T)

http://www.futabagakuen-jh.ed.jp/

渋谷教育学園渋谷 塾対象説明会を中止

(挨拶文より)

「今年度 説明会中止のお知らせ」

(一部省略)

さて、毎年塾の先生方を対象としました学校説明会を開催してまいりましたが、今年度は諸般の事情により、中止とさせていただきます。

つきましては、入試関係資料をお送りさせていただきます。

また、何か本校に対してご要望、必要書類等ございましたら同封致しましたファックス用紙にてお申しつけください。

敬具

=塾対象説明会を行うメリット、デメリットと、行わないメリット、デメリットを較べて、さほど違いはないという結論になる。それであるなら費用がかからない分、行わない方が学校にとってメリットが大きいと判断して中止されたとのこと。=

http://village.infoweb.ne.jp/%7Efvgf5660/

多摩大目黒 訪問報告(03年10月10日)

1)生活ノートの活用

自己管理を目的として生活ノートをつけている。生活ノートの記入は中学の間だけ。

放課後、生活ノートに翌日の時間割、宿題を記入して確認。

だいたい2時間分の課題学習(宿題)が出る。

家庭での学習状況等を記入して翌日提出。

翌日、家庭での学習をやっているかを生活ノートや小テストでチェックする。

提出された生活ノートの字を見ると生徒の家庭での取り組みの様子がわかる。

字がうすいときは注意。保護者、本人に家庭学習の様子を確認する。

担任は30名クラスで全員の生活ノートを確認するのに1時間30分近くかかる。

朱を入れて返すこともある。保護者にも目を通すようにしてもらっており、保護者からの相談が記入されていることもある。

生活ノートは市販のものを利用。

小テストで定着を確認していくが、生徒に対して、「教えたでしょ」「言ったでしょ」と言うのはやめようと話している。できていない生徒には根気よくつきあって教える。

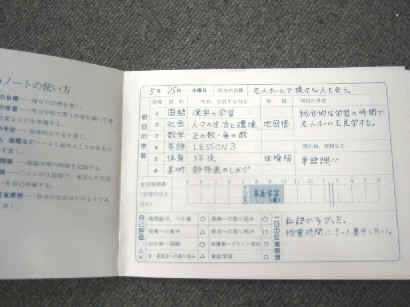

生活ノートの見本

生活ノートの見本

2)フォニックスを課外活動として希望者に有料で取り入れている。

その時間内は英語だけを使用。

現在、参加者は中1-4名、中2-10名、中3-2名。

3)集中講座

昨年までの集中講座は指名制で2泊3日で実施。これまでは対処療法的なものだったので、かけた労力の割に効果は少なかった。

今年から宿泊をやめて、学校で全員を対象に習熟度別に分けて実施。

4)チューター制、サテライン授業

高2、高3の希望者にチューターをつける。チューター1人に生徒3~5名。

チューターは大学生や大学院生が。予備校等を通じて紹介してもらっている。

1回2千円程度の費用がかかる。

代ゼミのサテライン授業がコンピューターを使って受講できる。

その受講者はテキスト、ヘッドホン(個人用)代がかかる。

5)特待生制度

特待生は中学3年間。高校に上がるときに更新はある。高校は1年ごとに認定。

勉強だけでなく、いろいろなことに積極的に取り組んで欲しいので3年間の特待になっている。

特待生制度に関しては保護者の何名かから「自分たちが納めている学費が回されている」のではという質問が出たが、学内の基金から拠出している旨説明している。

特待生の在籍は中1・17名、中2・20名、中3・22名。

6)クラス編成、クラブ活動

今年の中1は3クラス編成。

A 25名 特進クラス・・特待生と一般生の一部で編成

B 26名 一般クラス

C 27名 一般クラス

特進クラスは中2になるときに入れ替えがある。2~3名が対象に。入れ替えに際しては本人、家庭の希望も聞いて。今年は3名が一般クラスから特進に。2名が一般クラスに。

クラブ活動は週4回まで。

中学は水、金、土にあざみ野に行って活動を行うクラブがある。

水は5時限で14:00終了。その後あざみ野にバスで移動。

あざみ野校舎での授業が週1回(金)あり、その日は中学3学年が一緒に移動。

あざみ野に行く日は高校生がいないので、中3が一番上の学年として行動する機会がある。

7)多摩大学との関係

多摩大学長の中谷先生の講義が高3対象に多摩大の説明を兼ねてある。

今後は高2にも講義の機会を作る予定。

多摩大へは評定平均2.9で優先的に進学できる。ここ数年は不合格になっていない。

(中谷学長の発言から)

多摩大学は起業家を養成したい。その意味では就職率0を目指している。

大学入学時の偏差値が低くても将来社会で勝負できる人間を育てる。

多摩大の教員の3分の2が社会と接点を持っている(学長はSONYの社外取締役を兼務している)。

講義中心の大学からゼミ中心の大学へ。いずれは全てゼミ形式の授業にしたい。

1年生で自己発見の授業をおこなう。1グループ7名で50組を作りフィールドワークや討論を行う。

2年間は毎日1限に英語の時間が組まれ、英語シャワーを浴びる。TOEICの試験で20組にクラス分け。その時間は日本語を使えない。

本当に自分の子どもを手塩にかけて育ててくれる大学はないかという探し方をしている人には合っている大学。

8)その他

震災対策としては3日分の水、食料を確保してある。

林試の森公園が2次避難場所になっている。そこまでどう生徒を誘導するか等について教員間ではシュミレーションも行っている。

高校の生徒会長は4年間内部生がなっている。

多摩大聖ヶ丘中高との交流はあまりない。教員の異動がある場合がある。副校長が両方の副校長を兼ねはいる。クラブによっては一緒に活動することもある。

小学生対象のサッカー教室を月1回開講している。20名近くが参加。

(報告 A.A)

http://www.tmh.ac.jp/

東海大学相模 新世紀拓く教育

(全私学新聞 10月23日)

卒業生の約八五%以上が東海大学・短期大学に進学する東海大学附属相模中学校・高等学校(山崎晃資校長、神奈川県相模原市)は、付属校のメリットを生かし、生徒たちに少しでも早く大学の雰囲気に慣れてもらおうと、四年前から、高校三年次後期の十月以降の半年間、東海大学(湘南校舎・伊勢原校舎)へ科目履修生として体験留学を実施している。対象者は高校三年生のみ、留学先は進学予定の学部・学科である。このため、志望学科が確定していること、その学科に進学可能な成績を三年次前期までに獲得していることが前提となる。その上で、希望者を募り、成績や生活状況全般を見ながら内部選考を行い、東海大学の各学科当たり二・三人ずつに絞りこんで、体験留学生として送り出している。この制度を始めた最初の年は総数で二十人程度であったが、昨年は三十七人、五年目にあたる今年もほぼ同程度の人数になるという。留学人数は特に決まっているわけではなく、その年によって変動する。

日程としては週に二日間、生徒は私服で大学に通う。大学の授業についていくためには自宅学習が欠かせないこともあって、ほとんどの生徒は四~六講座(二~四科目)を受講するのが限度である。何を受講するかは大学(学科)から提示される「受講可能科目」の中から学科と本人が相談の上で決めているが、志望学科に関する専門科目をとる生徒が多い。東海大学はセメスター制をとっているため、生徒たちはちょうど大学後期の授業をとる形となり、体験留学で履修した科目の単位は、大学入学後に申請をすれぱ、大学の単位として認

定してもらえる。大学側も体験留学生が講座をとりやすいようカリキュラムに配慮している。

東海大学体験留学は生徒たちに好評で、行ってよかったという意見が大多数だ。寄せられた感想文からも、高校とは雰囲気も授業の様子も違う大学生活を楽しんでいる様子がうかがえる。同校としても、大学生活に対する不安が少しでも軽減されれば、大学進学のための準備が十分できるのではないかと考えている。それだけでなく、体験留学した生徒たちが高校で自分の体験を話すことによって他の生徒たちに大学の具体的な情報が伝わるという波及効果もある。体験留学を経験し、今年の春、卒業して東海大学に進学した伊藤さんは、「

希望する学科へ体験留学生として相模から行くのは私一人と聞いたときはやめようかと思いました。しかしせっかくのチャンスだからと思い参加しました。大学では、心配だった友達もすぐにでき、自分がやりたい英語を高校とは違った形で学べ、とても刺激になりました。高校生でも特別扱いされることはないので、本当の大学生活を体験することができました」と述べている。これまでこうした体験留学を経験した生徒は全員卒業後、東海大学の志望学部・学科へ進学しているとのこと。

進路指導の下川光男教諭は、大学体験留学は進学したい学部・学科がきちんと決まっている生徒が対象で、成績その他の条件が整っていても進路を迷っている生徒に無理には勧めないと話す。「候補にのぼっても、迷っている生徒にはじっくり考えてもらえばいい。なかには残りの高校生活を楽しみたいという生徒もいましたし、海外留学に行く生徒もいます。あくまで希望する生徒が対象です」と語る。ただ、東海大学に体験留学生として送り出せる人数には限界があるため、そのほかの生徒たちにも大学の雰囲気を少しでも味わってもらおうと、東海大学の教員に依頼して高校に来てもらい、理系志望の生徒には理系の講義を、文系志望の生徒には文系の講義をクラス単位で行っている。またオープンキャンパスなどにも行くよう勧めている。

同じ高校三年次後期に、卒業までの数力月間に実施しているのが「長中期海外留学」である。その一つは東海大学関連のハワイ東海インターナショナルカレッジ(HTIC・アメリカの認可を受けた短期大学)ヘの留学で、このハワイ留学にはSHlPプログラム(八十日間)とFESTプログラム(六力月)があり、SHIPプログラムはハワイ東海インターナショナルカレッジ内での寮生活やホームステイを行いながら、総合英語、スピーチコミュニケーション、ハワイアンカルチャーなどを学ぷとともに、ハワイの生活文化を体験してくるというもの。FESTプログラムの方は、一般留学生と一緒に授業に参加する本格的な留学プログラムで、アメリカの大学の授業をじかに体験できる。このFESTプログラムの方は参加者に奨学金が給付される。もう一つは一月から二カ月間のニュージーランド留学で、ホームステイしながら現地の学校で学ぶというものだ。生徒たちは、高校生活最後の数力月間、親元を離れ、日本の高校とは違う授業や宿題の多さに驚きながらも、仲間や現地の友達との密度の濃い生活に充実感を味わって帰国する。いまの学校制度では科目履修生としての大学体験入学が限度だが、将来、現在の飛び級・飛び入学制度が一般の生徒にも適用できるような制度となってくれぱ、大学への早期入学ということも可能となるのではないかと同校では考えている。こうした大学との連携について下川教諭は、今後も生徒たちの希望を実現できるよう、いろいろ工夫しながら、大学側へ働きかけ、できることは実施していきたいと話している。

http://www.tokai.ed.jp/sagami/

合同説明会

池袋進学相談会 27000名が参加

10月26日(日)に行われた進学相談会に27000名が参加。8割方は高校入試の相談者。

通路で立って相談する姿も

通路で立って相談する姿も

公開模試情報

日能研模試11月 合格判定テスト(11月2日)

前年比6.0%の増加。男子の8.1%の増加に対して、女子は5.0%の増加。

03年 02年 01年 00年

男子 4科 8306 7804 7277 7227

2科 844 657 949 971

女子 4科 6470 5851 5200 5252

2科 1746 1974 2564 2803

合計 17366 16286 15990 16253

三模試志望者数前年対比 (10月度)

三模試の学校別志望者数前年対比をアクセス教育情報センターの会員のページに掲載しております。

下記をクリックしてご覧ください。

男子

女子

教育情報

荒川区教委 英語科を全小学校で来年度導入

(朝日新聞 9月14日)

04年度から区内の小学校全23校の全学年で「英語科」の授業が始まる荒川区教委が、字習指導要領にあたる「指導指針」をまとめた。「聞く」「話す」の会話を重視する一方、多くの児童が理解できるよう2学年を一つのまとまりとして学習目標や内容を設定したのが特徴。指針をもとに区教委は、教論に対する研修や模擬授業を進め、来春に備える。

指導指針は昨年12月、東京学芸会の伊藤嘉一名誉教授を座長とする会議で学習内容を検討し、今年度から区教委が策定う進めてきた。7月に、指針の細かい解説書とともに完成させた。

指針では、「聞く」「話す」「読む」「書く」の四つのうち、特に「聞く」「話す」の2領域を重視。読み書きについても、あくまで会話能カを補うためのものと位置づけた。また、繰り返し学習できるよう、1・2年、3・4年、5・6年を一つのまとまりとして学習内容を定め、学校や児童の理解度に合わせて柔軟に授業内容が変えられるようにした。具体的には、全学年とも、英語を使う「楽しみ」「喜ぴ」を目標に掲げた。一方で、1・2年は歌やゲーム、3・4年はロールプレー(模擬体験)、5・6年生は簡単な日常会話を通じて学習することにしている。

区教委は9月から来年1月まで、全経論に対する研修を実施。さらに具体的な授業の進め方などを決めていく予定だ。区教委は「小学生が英語を嫌いにならないよう、親しみやすさという点に工夫を凝らした。今後指針に沿って、授業内容を研究していきたい」と話している。

トヨタ中高一貫校 初代校長に開成元校長

(朝日新聞 10月30日)

トヨタ自動車と中部電力、JR東海の3社は30日、東海地方に設立を計画している中高一貫校の初代校長に、私立中高「開成学園」(東京都)元校長の伊豆山健夫氏(71)が就任すると発表した。実務の統括責任者として、日本ガイシ(名古屋市)の磯部克・常任顧問(65)が事務総長に就き、06年4月の開校をめざす。

設置予定地は、愛知県蒲郡市の海洋リゾート「ラグーナ蒲郡」内の埋め立て地(約13万平方メートル)に正式決定。開校時の募集人員は当初、中学と高校で1年生各120人を予定していたが、「中高一貫の純粋性を貫く」として中学のみの募集とした。

伊豆山氏は、名古屋市内で会見し、「子どもたちが未来に明るい希望を持って勉学に励めるような、教育環境づくりを進めたい」と語った。

伊豆山氏は54年に東大理学部物理学科を卒業し、名古屋大理学部専任講師、東大教養学部教授などを経て92年3月に退官。同年4月から10年間、母校でもある開成中・高校の校長を務めていた。

3社は今年1月、日本や地域を代表する人材育成をめざして、中高一貫の全寮制男子校を設立する計画を発表し、校長らの人選を進めていた。

指導力不足教員 給料カット、都教育庁が方針

(朝日新聞 10月30日)

東京都教育庁は30日、指導力不足とされ、教壇を離れて長期研修を受けている教員について、給料をカットする方針を固めた。早ければ来年度から、全教員に一律支給されてきた教職調整額の支給率を下げる。文部科学省によると、指導力不足教員の給料カットは全国でも例がないという。

都教育庁によると、教員の超過勤務などの実態はつかみにくいため、教育職員給与特別措置法に基づき、公立校の全教員に教職調整額が支給されている。支給率は給料の4%で、月額は6000~2万円程度という。

だが、指導力不足として長期研修中の教員は、ほぼ毎日研修施設に通っており、おおむね定時の勤務形態となっている。学校勤務者と同率での支給には、都民の理解を得られないと判断した。

高校生対象エリート塾 来夏開講

(産経新聞 11月1日

次世代リーダーを各界連携し育成

全国から優秀な若者を集め、首相経験者や財界トップなど各界のリーダーから直接話を聞いて議論する。感受性が強く発想も柔軟な若いうちに一流の刺激を受ければ、いずれは日本を背負う人材が育つのではないか。前例のない試みが来年夏、福岡で始まる。凋落(ちょうらく)著しい日本の国際競争力に危機感を強める産官学の有志が進める、いわば日本のエリート養成塾だ。31日に発表された、この「日本の次世代リーダー育成塾」の塾長は奥田碩・日本経団連会長。現職知事や経済人、識者らで構成する「地方分権研究会」(事務局・慶応大学グローバルセキュリティ・リサーチセンター)が事務局を務める。

塾生は高校一、二年生の男女を対象に、同塾の設立メンバーである福岡、岩手、宮城、神奈川、岐阜、和歌山、佐賀の七県知事が計八十人を選抜するほか、ほかの県からも八十人を一般公募する。選ばれた参加者は宿泊費と食費など約七万円の実費を負担。来年七月末から二週間、福岡県宗像市の研修施設で合宿生活を送る。

講義内容は近代経済学や文学、天文学、哲学のほか、ディベート(討論)まで多彩。しかも講師陣は奥田塾長をはじめマハティール・マレーシア前首相、宮内庁皇室医務主管を務める金沢一郎・国立精神・神経センター総長、山折哲雄国際日本文化研究センター所長、北城恪太郎・経済同友会代表幹事らと豪華版だ。

各界のリーダーから直に話を聞き、議論して日本人としての知識を備えた国際感覚を身につけるのが開講のねらいで、これを皮切りに将来はエリート教育を目指す中高一貫校の設立も視野に入れている。

同じような若者を対象にした人材育成では、トヨタ自動車、JR東海、中部電力の三社も、平成十八年四月の開校をめざして全寮制の中高一貫教育の男子校の設立準備を進めている。

いずれも背景にあるのは、日本の国際競争力の低迷に対する強い危機感だ。日本の識者の間には従来の偏差値重視の画一的教育では外国との競争に生き残れないとの認識が急速に広がっている。

すでに隣国の中国、韓国では、国のリーダーを育成するためエリート教育に力を入れている。

韓国では、英才教育を推進するため教育基本法を改正。科学振興を目的に少数精鋭のクラスで大学、大学院レベルの授業を受ける釜山英才科学高等学校など通常のカリキュラムとは異なる教育機関が設置されている。中国でも、優秀な人材を育てるために小学校の段階から「重点校」を指定。予算や設備などを集中している。

同日、記者会見した塾長代理の榊原英資・慶大教授は「現在の平等主義だけの教育では、アジアの中で日本は落ちこぼれてしまう」と懸念を表明。北城氏も「変化を作り出せるリーダーが必要だ」と強調した。

その他

ゆとり教育失敗を超えて 早稲田大学教授 本野英一

(毎日新聞 10月26日)

今月7日、中央教育審議会は、学習指導要領の改訂を求める答申を河村建夫文部科学相に提出した。それは、久しく世論が批判していた「ゆとり教育」政策の誤りを政府目身がついに認めたことを意味する。「ゆとり教育」についてすぐに思い出されるのは、9月7日付の本欄で展開された、中曽根弘文参議院議員による「ゆとり教育」擁護論である。そこには見過ごすことのできない間題が幾つか含まれており、これに対する持論を少し述べでおきたい。

中曽根議員は、「教育は知識の習得ぱかりではないはず」と述べ、現在の学習内容削減を正当化しておられるが、文部科学省が推進してきた学習内容の削減は、そのような生易しいものではない。古典文学を軽視した国語教育と文法読解軽視の英語教育が続いた結果、現在の高校・大学生の日本語表現力と外国語読解力は驚くほど低下した。もっと恐るべきことは、中学、高校段階での数学、理科教育のレベル低下である。それは既に中国や韓国の中学高校の水準と比べても見劣りするまでになった。これでは近い将来、特にアジア諸国から日本の大学の自然科学系学部に留学しようとする学生は激減してしまうと関係者は頭を抱えているのが実情なのである。中曽根議員や文科省が何と考えようと、多感な10代に基礎知識を集中的に教え込まなくては、学生の思考能力を高める高等教育は成り立たない。これは争えない事実なのである。

次に、「昨今の青少年の規範意識や社会性の欠如は危機的状況」という中曽根議員の現実認識にも問題がある。凶悪犯罪に走る青少年の数は、昨今になって突然急増したわけではない。非行少年の犯罪は、敗戦直後から存在しており、この問題が社会の注目を浴びるようになったのは、高度成長によって日本人の家族構造が大きく変容した結果である。したがって政府が、この間題の解決策として、子供たちに「家族と一緒」による、「体験活動や奉仕活勤、文化、スポーツ、趣味などに積極的に」取り組ませようとしても、それは無理だろう。現在の日本社会は、核家族が主流となっている。その大半で父親は、長時問勤務や遠隔地への単身赴任、はたまた解雇失業などにより、子供にかまっている暇はない。一方母親は、公立学校の教育方針などとっくに見放し、子供を塾や予備校に通わせれば万事解決と誤認しているからである。「ゆとり教育」政策は前提条件からして間違っているのである。

それなら、以前のような「詰め込み教育」を復活させれば、問題はすべで解決するだろうか。私はそうは思わない。なぜなら「詰め込み教育」政策は、なぜ勉強しなくてはならないのか、という理由を説明せずに子供に暗記学習を強いることを前提にしていたからだ。最低限の生活が保障されるようになった現在、なぜ勉強をしなくてはならないかを説明せずに、知識だけを「詰め込む」教育はもはや不可能になっているのである。さりとて、その代替案として考案された「ゆとり教育」政策が完全な失敗であったことも、これまた明白である。

問題は子供に教える知識の量ではない。なぜこれこれを学ばなけれぱならないのかを理解させるという基本姿勢の欠如が問題なのである。初等中等教育段階まで日本に後れを取っている西欧民主主義国の教育水準が、大学段階以降になると大きく逆転する秘密はこの教育方針にある。なぜ学ぶのかを教育政策のライトモチーフとしない限り、真の意味で「知・徳・体」のバランスの取れた人問を育成することは出来ないと私は考える。

視聴率問題と中学受験 深見 仁

プロデューサーによる視聴率買収工作がニュースになっている。番組を作成する側が自分が見せたい番組を作るのではなく、視聴者の要求に合わせた番組作りがエスカレートして、どこもが同じような番組になってしまった延長線上の事件のように思われる。

中学入試においても、各学校が「こう生徒を育てたい」という方針を明示し、その方針に納得した受験生を受け入れる姿勢を持っていないと、その学校らしさ(独自性)が失われていってしまうのではないか。中身で独自性を失った学校は、入試方法の変更や特待生制度といった学校の本質とは関係ないものをアピールせざるを得なくなる。受験しやすくしましたから受験してくださいというのは、お金を払ってチャンネルを合わせてもらうのと同じようなものではないのだろうか。

働かない働きアリ 2割が働かず

(朝日新聞 10月29日)

「働き者」とされながら、ほとんど働かない「働きアリ」がいることが、北海道大大学院農学研究科の長谷川英祐助手(進化生物学)らの研究で分かった。29日から北大で始まる日本動物行動学会で発表される。

昨年春から5カ月間、国内の森林などにいるカドフシアリ約30匹ずつの三つのコロニー(集団)を室内の人工の巣に移して観察した。

その結果、「巣の外にエサを採りに行く」「卵や女王アリをなめてきれいにする」「ごみを捨てる」などの仕事をほとんどしないアリが、どのコロニーにも約2割いた。

働きの良い6匹を取り除くと、次に仕事熱心な層の労働量が若干増えたが、働かない層はやっぱり働かなかった。逆に仕事をしない6匹を除去すると、よく仕事をしていた数匹の労働量は若干、減った。最も働いている層の仕事は、幼虫の世話が大半だったという。

長谷川さんは「働かないアリは一見、役に立たないようだが、コロニーにとっては意味があり、役立っているとしたら興味深い。年を取って働けないのかもしれない」と話している。

<問題>

15%の食塩水と5%の食塩水を3:2の比でまぜると【 ① 】%の食塩水ができます。またできた食塩水を火にかけて水分を全て蒸発させたとき,55gの食塩が残りました。このとき,15%の食塩水【 ② 】と5%の食塩水【 ③ 】をまぜたことになります。(03年湘南白百合)

入試問題に挑戦第94回解答編

<問題>

20名のあるクラスで,次のような方法で席替えを行いました。

① くじで2人1組のペアを10組作る。

② そのペアになった2人の間で席を入れ替える。

③ ①②をもう一度くり返す。

(1)席替えをした後も席替えをする前と同じ席に座すわっている生徒が11名になることはありえません。その理由を答えなさい。

(2)席替えをした後も席替えをする前と同じ席に座っている生徒の人数として考えられるものをすべて答えなさい。

(03年栄光学園)

<解答>

(1) 席を交換するということは、自分と相手の席が逆になるということなので、元の席に戻るためには、1回目に席を交換した相手と再び交換することになります。

ある生徒が元の席に戻るということは、その生徒と交換した生徒も元の席に戻っているので、必ず2人1組ということになります。つまり、「席替えをした後も席替えをする前と同じ席に座すわっている生徒」は2の倍数になるので、11人になることはありません。

(2) (1)から、元の席に戻る生徒の人数として考えられるのは2の倍数になります。ただし、18人の場合だけは、残り2人も元に戻ることになるので、ありません。

よって、0人、2人、4人、6人、8人、10人、12人、14人、16人、20人。